アートシンキング アートが必要とされる理由

- 聖二 文田

- 2024年10月23日

- 読了時間: 3分

更新日:12月9日

どの時代にも人々は、慣習や固定観念に縛られ、息苦しさを感じてきました。その閉塞感が、新しい感覚や考え方を求める衝動となり、アートは時代を超えてその扉を開いてきたのです。

『民衆を導く自由の女神』 1830年 ウジェーヌ・ドラクロワ

芸術は、単なる創造の果実ではなく、未来への解放感を次の世代に伝え続ける手段です。それは、過去と未来を繋ぐ架け橋となり、私たちの感性を目覚めさせてくれます。

『ビードロを吹く女』1790-91年 喜多川歌麿

江戸時代の日本、葛飾北斎の『富嶽三十六景-神奈川沖浪』に見られるように、自然の偉大さを画面に映し出すことで、見る者に深い感動を与えました。彼の作品に映し出される波は、ただの自然現象ではなく、時代の力に対する人間の挑戦と調和の象徴として、多くの共感を呼び起こしました。

『富嶽三十六景-神奈川沖浪』 葛飾北斎

歴史に名を刻む芸術家や発明家たちは、同じ社会、似たような条件に生きながらも、その中から新たな視点を見つけ出すことができた人々でした。

『キリストの哀悼 The Mourning of Christ』 1305年 ジョット・ディ・ボンドーネ

自然科学者であり発明家、芸術家でもあるレオナルド・ダ・ヴィンチもまた、日常の中の「気づき」を大切にし、その小さな発見こそが偉大な創造の源であることを理解していました。彼は、ルネサンスという知識と芸術が交差する時代に、多分野にわたる研究を通じて、世界の見方を変える画期的な発想を生み出しました。

『モナ・リザ』1503 - 1505 1507年 レオナルド・ダ・ヴィンチ

創造とは、ただ新しいものを生むだけではなく、既存のものを違った角度から捉える力です。例えば、フィンセント・ファン・ゴッホはアルルで『ひまわり』を描きながら、絵筆を通じて人々の心に迫ろうとしました。彼の作品は、技術よりもむしろ感情のほとばしりと、人間への深い愛情が滲み出ているのです。

『ひまわり』1888年8月 アルル フィンセント・ファン・ゴッホ

ルノワールの『シャルパンティエ夫人とその子どもたち』もまた、家庭の温かさを描きながら、絵を通じて思いを伝えることの喜びを示しています。ここには技巧を超えた、人と人との心の触れ合いがあります。それは、言葉を超えた親切であり、アートが持つ最大の力です。

『シャルパンティエ夫人とその子どもたち』1878年 ピエール=オーギュスト・ルノワール

アートや音楽、そして言葉は、私たちの心を自由にし、思い込みの鎖を解き放つためにあります。それは、人々が自分自身と他者をより深く理解し合い、自らの道を見つける手助けとなるのです。

『燕子花図屏風』1701-04年 尾形光琳

文化交流がもたらすのは、競争や勝利ではなく、日常の中で本当に大切なものを見つける力です。どれだけ技術が進歩しても、最も高貴な喜びは心の触れ合いにあることを、アートは教えてくれます。

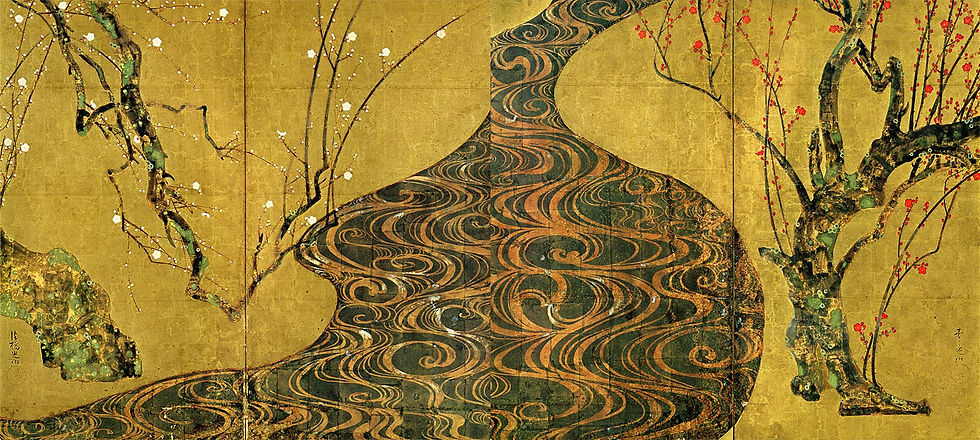

『紅白梅図屏風』 尾形光琳

アートに触れることは、特別な才能を必要とするのではなく、誰もが持つ創造力の芽を育むことです。それは、私たちの視点を変え、世界の見え方を変える力を持っています。

日常の中で見過ごされている奇跡に気づくことこそが、アートの本質であり、それによって私たちの世界は豊かさと喜びに満ちていくのです。

『風神雷神図屏風』 俵屋宗達