top of page

検索

千の道、万の生き方

”自分らしさ”道は百も千も万もある 江戸の喧騒が近代へと移ろう幕末の世に、一人の志士が叫んだ。「人の世に道は一つということはない。道は百も千も万もある。」坂本龍馬のこの言葉は、時代を超えて今なお私たちの心に響く。それは、人生における無限の可能性と、自由な選択の大切さを説いているのだ。 坂本龍馬 日本の文化は、この多様性を尊重する精神を脈々と受け継いできた。江戸時代の浮世絵師・歌川広重が描いた『名所江戸百景 大はしあたけの夕立』。 『名所江戸百景 大はしあたけの夕立』 1857年 歌川広重 その雨の表現は、西洋の画家たちを驚かせた。線で雨を視覚化するという発想は、当時の西洋にはなかったのだ。この独創性こそが、日本文化の真髄である。 芸術が開く新たな扉 『紅白梅図屏風』 尾形光琳 芸術は、私たちの目を開き、心を解放する力を持つ。尾形光琳の『紅白梅図屏風』や伊藤若冲の『群鶏図』を見れば、日常の中に潜む美しさや驚異に気づかされる。 『群鶏図』 宝暦11年(1761年)-明和2年(1765年)頃 伊藤若冲 それは単なる絵画ではない

sfumita7

21 時間前読了時間: 2分

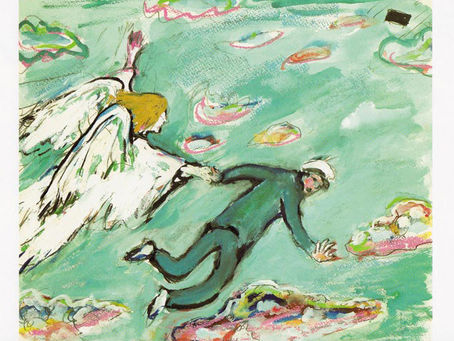

求める夢を引き寄せる絵

人間の創造力は、単にアートやデザインに限られたものではありません。実生活の中でこそ、その真価が発揮されます。 創造的な行為は、私たちの思考を広げ、視点を変える力を持っています。それは、日常の中に埋もれている小さな奇跡や美しさに気づくことであり、見過ごされていたものが新しい意味を持ち始める瞬間です。 『_誕生日』1915年ン「ルク・シャガール』 例えば、 マルク・シャガール の『誕生日』(1915年)は、愛と幸福の瞬間を幻想的に描き出し、私たちに日常の中の特別な瞬間を思い出させます。また、 カミーユ・コロー の『モルトフォンテーヌの思い出』(1864年)は、自然の静けさと美しさが、どれだけ心に深く響くかを伝えています。芸術家たちは、どの時代においても新しい価値を見出し、社会変動と共にアートは進化し続けてきました。 『モルトフォンテーヌの思い出』1864年 カミーユ・コロー 絵に思いを描くことは、単なる自己表現にとどまらず、未来を引き寄せる力を持っています。 レオナルド・ダ・ヴィンチ が『ウィトルウィウス的人体図』(1485年頃)で理想的な人

sfumita7

21 時間前読了時間: 3分

生きていてよかったと思っていただくこと

西洋と日本の美術と働き方の違いをめぐる議論は、単なる技法や習慣の対比ではありません。それは、文明がいかに人間の生き方を形づくり、どのように「働く」という普遍的な営みを彩ってきたかを映す大きな鏡なのです。 光と影、線と余白 ルネサンスの画家たちは、遠近法や解剖学を駆使し、自然を科学的に再構築しようとしました。 レオナルド・ダ・ヴィンチは、絵画技法の中に宇宙の力学を見出し、芸術と科学を架橋しました。 西洋の写実は「目に見える世界をいかに正確に写すか」という論理思考の表れです。 『最後の晩餐』1495-97年 レオナルド・ダ・ヴィンチ サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会 ルネサンスのフィレンツェでは、絵画の「光と影」が人間中心の思想と結びつき、都市は富と知の舞台となりました。 社会は職人や学者、銀行家を含めて巨大な「分業の劇場」となり、各人は合理性に基づき役割を果たすことを期待されました。 明暗の秩序を布置するカラヴァッジョの筆は、同時に西洋社会における「仕事の秩序」を映すものでもあったのです。 『聖マタイの召命』1600年 カラヴァッジオ...

sfumita7

22 時間前読了時間: 5分

ダ・ヴィンチ デッサン

レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿 15世紀末のイタリア、ルネサンスの華やかな時代。芸術と科学の融合を体現した天才、レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿は、時を超えて私たちに語りかけてくる。その手稿の一枚一枚には、世界を理解しようとする飽くなき探求心が刻まれている。 『トリノ王宮図書館が所蔵するレオナルドの自画像』1513年 1515年頃 『レオナルド・ダ・ヴィンチ 手稿』より 『レオナルド・ダ・ヴィンチ 手稿』より 『レオナルド・ダ・ヴィンチ 手稿』より 絵(デッサン)を描くときにも「よくみる」ことが基本ですが、これは「必要な情報を見極め、的確に捉える。物事を理解する」ということ。何かを理解するときに五感を使って知覚することは重要な役割をはたしている。 普段、目にしている物事を絵に描くつもりで観てみるといろんなことに気づきだす。 絵は、思い込みや見たつもり、知っているつもりでは描けない。 物事は「見る」のではなく「観る」ことが重要で、 書物と様に「読みとく」「理解」する感覚が大切。 『レオナルド・ダ・ヴィンチ 手稿』より ...

sfumita7

22 時間前読了時間: 11分

美術家として生きる。

郷里 鹿児島でお世話になった学芸員の方から、南日本新聞で掲載された「南日本美術展80年」で、 父 文田哲雄が第三回、第五回で文田兄弟が採り上げられた記事を知らせていただきました。 大学受験で東京に上京してからも、父から「地元を大切に」と美術家として 鹿児島の文化に貢献する活動を続けていました。 地元鹿児島の文化の歴史に親子で名を残せたことがとても嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。 美術家として生きてきてよかった。 南日本新聞20251126_05_文田聖二 南日本新聞20251120_03_文田哲雄

聖二 文田

2025年12月16日読了時間: 1分

直観の覚醒 アートのロジック

『燕子花図屏風』1701-04年 尾形光琳 共存して生きるための進化 植物には、強風に耐えるしなやかな草花、高く伸びる木々、触ると開く不思議な葉、虫を呼び寄せる鮮やかな花びらなど、さまざまな形や特徴の違いがあります。それぞれの特徴は、その地の環境や季節が大きく影響しています。 『北斎漫画』 『北斎漫画』 日本の「桜」やハワイの「プルメリア」などその国を象徴する植物があるのも、国によって違う環境や季節が、独自の植物を生み出していった結果といえるでしょう。人間と同じように、植物も長い時間をかけてその地に適した進化をとげていったのです。 深い森の中でうっそうと咲き乱れている植物は、雑多なように見えて実は絶妙なバランスを保ちながら共生しています。冬に咲く花、日光を浴びるために高く伸びる木々、日陰でも生き続けるコケ類……。それぞれの植物が与えられた環境の中で生き残るために順応してきた結果、それぞれの形や特徴、性質を持ち備えていったのです。 『モルトフォンテーヌの思い出』1864年 カミーユ・コロー これらさまざまな植物が、その特性を生かし枯か

聖二 文田

2025年12月15日読了時間: 6分

日本文化は 心で理解する情緒思考

日本文化は、独特な情緒思考と美意識を背景にして形成されたものです。これには、目に見えないものを知覚で捉え、それを「文字」や「絵」に変換する文化が深く関わっています。俳句や浮世絵はその代表的な例であり、これらの表現方法は日本人の生活習慣や精神性に根付いています。 『紅白梅図屏風』 尾形光琳 自然との一体感 日本では、自然と自己の境界が曖昧であり、これは東洋的な思考に深く根ざしています。山や海、草木に至るまで自然と共鳴し、それを感知することで、主観と客観が一体となる「一円相」を理想とする文化が生まれました。 仙厓和尚「一円相画賛」 このような思想は、尾形光琳の『燕子花図屏風』や葛飾北斎の『富嶽三十六景』といった作品に顕著に表れています。 『燕子花図屏風』1701-04年 尾形光琳 『凱風快晴』 1832年 葛飾北斎 仏教思想である「草木国土悉皆成仏」によって、日本人は自然界のあらゆるものに生命や魂を感じ、これが現代のロボット文化やキャラクター文化にも影響を与えています。 自然と共生し、それを尊重する姿勢は、江戸時代の浮世絵や日本の伝統芸術にも

聖二 文田

2025年12月15日読了時間: 3分

日常に埋もれたものの発見がアート

この言葉は、過去と未来が交差する瞬間にこそ、私たちが本当の意味で幸福を感じられることを表しています。 日々の生活の中で感じる些細なこと、当たり前の出来事をどれだけ深く観察し、そこからどんな学びを得られるか。創造力は、単にアートの世界にとどまらず、我々の日常にも浸透しているのです。 創造性は、目の前に広がる平凡な風景を再構築し、私たちが見落としていた「奇跡」に気づかせてくれるものです。アートに触れると、世界が変わるわけではありませんが、その見え方が変わることで、日常の中に埋もれていた美しさが浮かび上がるのです。 芸術家であると同時に自然科学者でもあった レオナルド・ダ・ヴィンチ は、「凡庸な人間は、注意散漫に眺め、聞くとはなしに聞き、感じることもなく触れ、味わうことなく食べ、体を意識せずに動き、香りに気づくことなく呼吸し、考えずに歩いている」と、 人間がいかに無意識に物事を捉え、感じることなく日々を過ごしているかを嘆きました。 彼の言葉には、日常の小さな発見がどれほど大きな価値を持つかが隠されています。 トリノ王宮図書館が所蔵する

聖二 文田

2025年12月13日読了時間: 2分

脳で観ると見えるアート

人間の脳が視覚情報の処理に多大なリソースを割くという事実は、絵画芸術の持つ力を如実に物語っている。 一枚の絵画を前にして立ち尽くす時、私たちの脳は活性化し、五感が研ぎ澄まされる。 それは単なる鑑賞ではなく、画家の魂との対話であり、時空を超えた精神の交歓なのだ。 17世紀オランダの巨匠フェルメールの「牛乳を注ぐ女」を見よ。 『牛乳を注ぐ女』1658年 ヨハネス・フェルメール 日常の一瞬を切り取った光景でありながら、そこには永遠の美が宿る。画家の鋭い観察眼と繊細な筆致が、平凡な家事の中に潜む崇高さを見事に捉えている。 フェルメール『牛乳を注ぐ女』の背景 フェルメールの『牛乳を注ぐ女』は、17世紀オランダ絵画の傑作として知られており、以下のような興味深い背景を持っています: 制作時期と題名 1657年から1658年頃に描かれたとされています。オランダ語の原題は『Het Melkmeisje』(英語では『The Milkmaid』)で、「ミルクメイド」を意味します。 描かれた人物 実際には低級の家事使用人や台所担当の召使い(キッチンメイド)を描いています

聖二 文田

2025年12月8日読了時間: 7分

未知の古代美術

パルテノン神殿内部 復元 [古代 アートヒストリー] • 原始時代 :人類最古の絵、生死・サバイバル画(部族) • 古代エジプト :永遠の生命(死者の書)、生け贄の身代わり(副葬品) • 古代ギリシャ :絶対的な美の基本 • 古代ローマ :統制のための手段 [ 古代人の気持ちになるエピソード] ヨーロッパの画家が アフリカの原始的な生活をしているある村で、家畜の絵を描いていたら、 「 あなたが家畜を連れて行ってしまったら、私たちはどうやって暮らしていいやら 」 と村人が嘆いたという。 『ヤギのクロッキー』 ヘンリー・ムーア ラスコー洞窟の壁画 『牛』 ラスコー壁画 映像の起源ともいえるシステム 紀元前3万年 古代壁画(ショーヴェ)。 壁際のたいまつの火が揺れると でこぼこの壁面に描かれた動物の絵が動いているような錯覚を起こさせる。 その時代の発明・発展と美術の展開との関連性は強い。 空想上の動物が描かれているショーヴェ洞窟の壁画 ショーヴェ洞窟の壁画に描かれた空想上の動物たちは、紀元前約3万2000年の人々の心に宿った創造性の証でした。.

聖二 文田

2025年12月6日読了時間: 8分

後継者を育てられる人 任せる覚悟、信じる責任

1466年に14歳のレオナルド・ダ・ヴィンチは、 フィレンツェで最も優れた工房の一つを主宰していた芸術家 ヴェロッキオの弟子として工房に入り、修行を始めた。 数年後に描かれた『 キリストの洗礼 ( 1472年 - 1475年頃制作) 』は 師匠ヴェロッキオと弟子レオナルドの合作。 『キリストの洗礼』1472年 - 1475年頃 師匠ヴェロッキオと弟子レオナルド・ダ・ヴィンチ他 レオナルドが受け持った箇所は、キリストのローブを捧げ持つ幼い天使であるとしている。 『キリストの洗礼(部分)』 天使(左):弟子レオナルド・ダ・ヴィンチ / 天使(右):師匠ヴェロッキオ そして、弟子レオナルドの技量があまりに優れていたために、師ヴェロッキオは二度と絵画を描くことはなかったと ジョルジョ・ヴァザーリ ( 画家 、 建築家 。 ミケランジェロ の弟子)の著書『 画家・彫刻家・建築家列伝 (1550年出版) 』に記されている。 「人を育てる」という営みには、歴史的背景と心理学的意義が深く刻まれています。 とくに、任せることや信じる責任、そして自分の限界や変化を

聖二 文田

2025年11月21日読了時間: 3分

未知のもの、求める夢は描けばいい

人は、なぜわざわざ絵を「描く」のでしょう。 色や形、音や言葉──それらは生きるうえで必ずしも必要ではありません。 それでも何千年ものあいだ、人はアートをやめませんでした。 黒澤明監督 絵コンテ 「芸術」という日本語は、西洋のartを訳すために生まれた言葉です。 けれど、もともとartは「リベラル・アーツ」、つまり「人が自由に生きるための知恵」を意味していました。 古代の学問には、文法、修辞、論理、算術、幾何、天文学、音楽という七つの柱がありました。それらは、言葉を使って考えること、世界の法則を見出すこと、人間らしく生きる術を学ぶこと。 アートはもともと「飾る」ものではなく、「生きる力」そのものだったのです。 古代ギリシャ パルテノン神殿 デッサンとは、「手で考える」ということです。 指先が迷いながら紙をなぞるとき、頭の中で固まっていた景色が少しずつ形を変えていきます。 描くことは、思考を整理する行為であり、同時に心をほぐす行為でもあります。 まだ見ぬ未来を旅する前に、行き先を地図に記してみるようなもの。 レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿より..

聖二 文田

2025年11月16日読了時間: 3分

幸福を開く鍵 「アート」

「創造性」という言葉を聞くと、才能のある人や天才的な芸術家を思い浮かべるかもしれません。でも実は、創造性は特別な人だけが持つ力ではありません。 人が「考える」「感じる」「つくり出す」ことの根っこにある、誰もが生まれながらに持つ力なのです。 19世紀ヨーロッパの画家ドラクロワは、その力を絵筆で表そうとした一人でした。 彼の代表作「民衆を導く自由の女神」は、ただの戦いの場面ではなく、 人々の「自由になりたい」という意志そのものを描いた作品として知られています。 派手な色使いや大胆な構図の中に、社会の叫びを表現したのです。当時の人々はその絵に、自分たちの希望を見たのです。 『民衆を導く自由の女神』 1830年 ウジェーヌ・ドラクロワ このようにアートは、単なる「感性の表現」ではありません。 その背後には、時代の流れ、社会の考え方、人々の生きる姿勢が強く影響しています。 例えばドラクロワの時代、ヨーロッパは産業革命によって大きく変わりつつありました。 機械が人の仕事を奪い、工場では同じ作業を繰り返す労働者が増えていきました。 時間は管理され、規律が重視さ

聖二 文田

2025年11月10日読了時間: 4分

アートシンキング 見るという哲学

子どもが描く絵は、しばしば大人の基準から見て「拙い」と評される。 にもかかわらず、それらには世界の本質を射抜くような力がある。 線は震え、形は省略されていても、そこには確かな「見るという出来事」が刻まれている。 ピカソはこう言った。 「子どもは誰でも芸術家だ。問題は、大人になっても芸術家でいられるかどうかだ。」 この言葉は、単に表現の自由さを讃えるだけではない。 彼が問うているのは、人間がいかに世界と関わり続けるかという根源的な認識の問題である。 子どもの絵が自由なのは、技術の未熟ゆえではなく、見ることと描くことが分かたれていないからだ。 見ることそのものが創造なのだ。 パブロ-ピカソ『ブタ』 見るとは「知る」ことではない 印象派の画家クロード・モネは、同じ睡蓮を何十枚も描き続けた。対象は同じでも、光は刻一刻と変わり、見るたびに新しい世界が現れる。 モネにとって重要なのは、花でも池でもなく「見るという経験」そのものだった。絵画とは、その不断の体験の記録である。 ここでの「見る」は、「知る」とは異なる。知識としての理解は、対象を固定し、概念に還元し

聖二 文田

2025年11月9日読了時間: 3分

アートシンキング 余白に宿る感性

絵を描くとき、私たちは無意識のうちに「空間」を描いています。 山と空の距離、光の奥行き、人と人の間のぬくもり――それらをどう感じ、どう表すかが絵の印象を決めます。 実はこの“空間の感じ方”こそ、文化や時代によって大きく違っているのです。 『長岡の花火』 山下清 一点透視図法と「見る私」 中学校の美術の時間に、遠近法で道や建物を描いたことがあるでしょう。 線を引くと、 すべての線が一点に集まり、まるで自分の視線が世界の中心にあるように見える。 それがルネサンス以降、西洋絵画が見つけた「一点透視図法」です。 『最後の晩餐』1495-97年 レオナルド・ダ・ヴィンチ サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会 この方法は、「世界をどう見るか」という哲学と深く結びついていました。 自分という観察者の目を中心にして、すべてを整理・把握しようとする視点――いわば「私」が世界を理解するための秩序の目。 遠近法の画面には、「見る私」と「見られる世界」という分かれ方がはっきり現れています。 西洋の絵は、科学や建築とも通じる「世界を構築する眼」の象徴でもあったのです。

聖二 文田

2025年11月9日読了時間: 3分

アートシンキング 人の心を分かる心が、教養

【目配り・気配り・心配りの系譜】 江戸の町がまだ木と紙に覆われ、川面には版木の香りが揺れていたころ、 浮世絵の工房はひとつの小さな社会をなしていた。 版元は組織の要であり、絵師・彫師・摺師たちの力を束ねる舵取り役だった。 だが彼らには、命令も説教もほとんどしない。 職人というのは、言葉より背中を見て育つからだ。 版元が教えるのは技術ではない。 もっと根にある「働くとは、何かを受け取り何かを渡すことだ」という哲学である。 仕事は、技より心で磨く。 だから版元は、職人の日常の仕草――掃く、拭く、食卓を整える――その一つひとつに目を凝らした。 そこに「どこまで丁寧に向き合おうとするか」という、美意識の深さが映るからだ。 『名所江戸百景 亀戸梅屋敷 のぞき見る』1857年 歌川広重 江戸という時代は「見立て」と「気づき」の文化であった。 春画にも風俗画にも、どれほどの含意や気づかいが潜んでいることか。 人の心に入り、なお軽やかにすれ違う、そんな繊細さこそが教養の本質だった。 版元が職人に求めた「目配り」「気配り」「心配り」は、 まさにこの教養を日々の労働

聖二 文田

2025年10月25日読了時間: 2分

アートシンキング 日本の美意識 ― 心という旅路

夜明け前の静けさの中、一筋の風が障子を震わせる。見えぬはずの風が、確かにそこに在ることを、耳と肌が告げている。日本人は遥か昔から、その“見えぬもの”を見える姿へと姿を変えてきた。 『紅白梅図屏風』 尾形光琳 『凱風快晴』 1832年 葛飾北斎 季節のうつろいを一句の俳句に凝縮し、移ろう市井の営みを浮世絵に刻んだ。可視化とは技術ではない。それは、心にひそむ感覚を他者へと手渡すための祈りであった。 『燕子花図屏風』1701-04年 尾形光琳 「観察」とは、ただ見つめるだけでは足りない。よく観て、深く察し、気づき、気遣うこと。そこに芽生える心眼こそ、日本美術の始まりだった。 『群鶏図』 宝暦11年(1761年)-明和2年(1765年)頃 伊藤若冲 山も川も草花も、時には石の一つさえも魂を宿していると信じられた。人が自然を観るとき、自然もまた人を観返す――その感覚が、東洋的な「一円相」の美意識を形づくった。 仙厓和尚「一円相画賛」 対照的に、西洋人の筆は「忠実に写す」ことから始まった。光と影を制御し、遠近法を駆使して、見えるものを確実に画布へ移す。それは

聖二 文田

2025年9月23日読了時間: 4分

アートシンキング 日常を更新するアート

私たちはよく「芸術は世界を写すもの」と思いがちですが、実際はもう少し違います。芸術家はただ描いているのではなく、「人間はどう世界を見ているのか」を探っているのです。 わずかな光の揺れや、色が作り出すニュアンス。そうしたものを注意深く見つめることで、芸術家は感覚の奥に潜む秘密を引き出そうとしてきました。 だから絵を見るということは、ひとりの芸術家の「知覚の仕組み」をのぞき込むような体験でもあるのです。 一見、芸術と科学はまったく別の道に見えます。でも、じつは不思議なところで交わっています。 画家セザンヌが「色は形にどんな影響を与えるのか」と問い続けたことは、 科学者の「視覚の要素はどう組み合わさって認識されるのか」という研究と同じ方向を向いています。 『サント・ヴィクトワール山』1904年 ポール・セザンヌ 『静物』1879-82年 ポール・セザンヌ アトリエでの試行錯誤が、研究室の実験とつながっている――それが芸術と科学の面白い関係なのです。 レオナルド・ダ・ヴィンチは、「多くの人は見ても見ず、聞いても聞かずに日常を過ごす」と嘆きました。...

聖二 文田

2025年9月23日読了時間: 3分

アートシンキング 不快を快に転じることのできる文化

浮世絵の影響を受けたのは画家だけではありません。 音楽家ドビュッシーが1905年に発表した交響詩「海」の楽譜の表紙は 北斎を模したものでした。彼も自宅に多くの浮世絵を飾っていたとか 『富嶽三十六景-神奈川沖浪』 葛飾北斎 日本のソウルペインターが葛飾北斎なら、画家ターナーは英国を描き、もっともイギリス人の心を揺さぶってきた巨匠といえる。 知識ではなく感性で現実を捉え世の中をみているクリエイター。 英国、イギリス人を知りたければターナーの絵をみれば良い。 『雨、蒸気、スピード-グレート・ウェスタン鉄道』 1844年 ターナー 黄金比 1:1.618、約5:8の長方形。 この比率はギリシャ彫刻や絵画に使われているが、最も安定したバランスのいい比率として、金閣寺やパルテノン神殿の建造物、ピラミッドにも使われている。 黄金比 尾形光琳の『紅白梅図屏風』は、 右に梅の老木、左に梅の若木、その間(中央)を川が末広がりに流れる。明快にごく自然にメッセージを伝えている。 潔いというか直感的に訴えてくる。 老いも死も嫌いも辛いも必要なものとして受け止める。...

聖二 文田

2025年9月14日読了時間: 5分

アートシンキング 日本文化と西洋文化の逆転

自然からの恵みである森や川を共有し、共存していた縄文人を日本人のルーツとして捉えた岡本太郎は、大阪万博で『太陽の塔』をデザインした。 渡来人が森を切り崩し田畑にし稲作が始まった弥生時代から大きな争いが始まった。 日本文化のルーツは縄文時代。 『太陽の塔』 岡本太郎. 岡本太郎 顔の表情があまりないギリシャ彫刻。これは古代ギリシャ人の考えであった『人間的感情を公で出すのは野蛮である』に基づくもの。 日本でも平安貴族と鎌倉武士それぞれの考えの違いで彫刻の表情が全く違う。 どの時代も人の考え、思いを伝えている。 古代ギリシャ彫像 顔 平安仏像 顔 鎌倉仏像 顔. 江戸時代に俵屋宗達が描いたとされている(作者の落款が押されていない)【風神雷神図】からは、映像的な動きが伝わってくる。 三十三間堂にある勇ましく躍動感が特徴の鎌倉時代につくられた木彫をモデルにして描かれている。 日本まんが・アニメのルーツといえる『 鳥獣人物戯画(ちょうじゅうじんぶつぎが)絵巻』。 平安時代後期から鎌倉時代までの80年間をかけて、無名の僧侶たちによって庶民の日常生活が、擬人化

聖二 文田

2025年9月14日読了時間: 6分

bottom of page