アート思考の方程式『数式のようにアートを解いていく』

- sfumita7

- 2021年5月23日

- 読了時間: 61分

更新日:2024年5月4日

もくじ

Prologue 子どもはみんな芸術家

『子どもは右脳で絵を描く』

Chapter1 なぜ「創造性」を求められるのか:『庶民に指示されたロマン主義の画家ドラクロワ』

創造性の威力/デッサンの効用/絵は人を育てる/絵を描くことの楽しさを思い出す/芸を志すものは、まず基礎を学ぶ/アートの基礎/なぜ、デッサンを描くのか?/アートと社会/理性と感性の両立

Chapter2 「作業」を「やりがい」に変える:『北斎が描いた富士山』

テーマ(構図:何を表現したいのか)/疑問・違和感・問題(悩み)の原因

Chapter3 自分らしさに気づくために:『800年間も描き続けた絵巻 鳥獣人物戯画』

モチベーション(活力:目標。何をしたいのか)

「何のために、誰のために企画・行動したいのか」

Chapter4 見たいものしか見えていない:『社会の裏側を描いた画家たち』

リサーチ力(観察眼:情報処理能力)

「発見・展開・整とん」

Chapter5 想いが人を動かす:『イメージの方程式 デペイズマン』

イメージ(目的・意図:何を望むのか)

「意図するイメージ・浮かぶイメージ・沸き上がるイメージ」

Chapter6 関心をもつと心が動く:『絵は脳を活性化する』

エスキース(効率:計画性レベルの高さ)

「イメージを具現化する・思い描く理想を実現するための構想」

Chapter7 自分に正直な人は面白い:『思いが強いほど影響力をもつ』

アピール(個性:やりたいことを素直に表現できているのか。)

「自分の原点を再認識する・他者に物事を伝える力」

Chapter8 好きなことが才能、続けられることが実力:『前衛芸術家が注目した日曜画家 アンリ・ルソー』

魅力(独自性)

「自分しかしないこと・自分だからすること・何時間でも続けて

いられること」

Chapter9 美意識をもったスタイル:『一生現役 俵屋宗達』

手段・持続(スキル:他者への説得力)

「イメージを表現できる方法、テンションが上がる行為、性分」

Epilogue アートが人らしさ

『日本人は、不快を快に転じることのできる文化を持っている。』

本編

Prologue ≪子どもはみんな芸術家≫

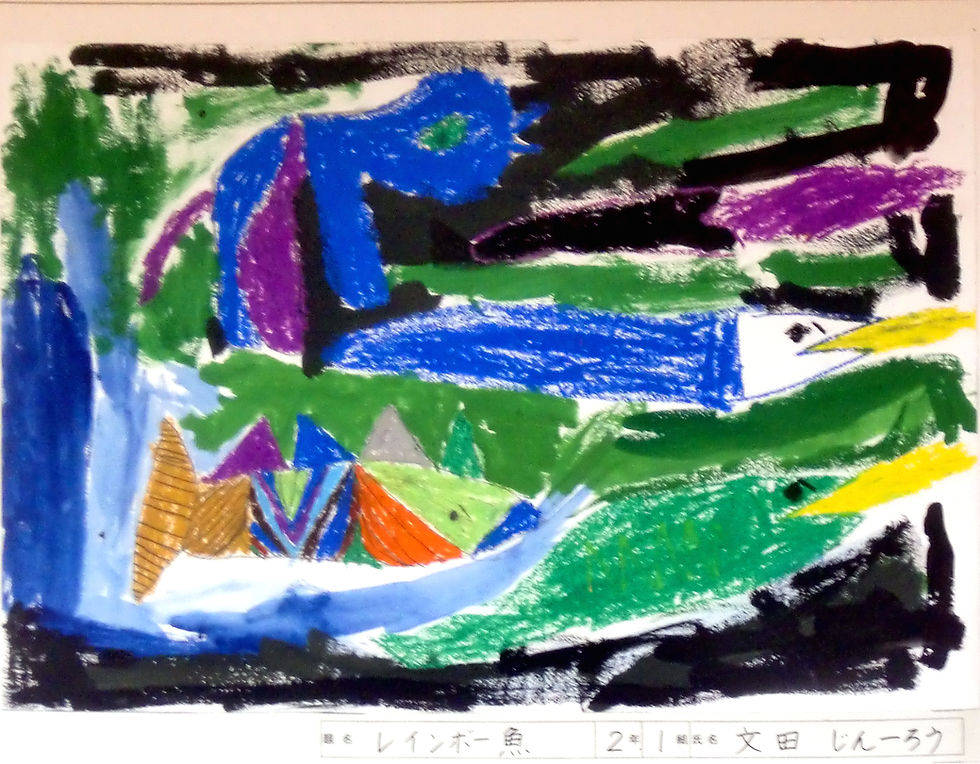

文田稔一朗 『レインボー魚』2010年

子どもは右脳で絵を描く

子どもの描く絵は、対象(モチーフ)の特徴をとらえた大胆な線や色で描かれています。なぜなら、知識としてまだ知らないものばかりなので、余計な先入観や思い込みで対象を観ていないからです。知らないからこそ”よく観る“、いわゆる”芸術家の目“をもって絵を描いているのです。

印象派の画家クロード・モネが語るように「誰でも絵は描けるが、自分の見ている程度に描ける」のです。対象の構造や特徴、印象までも的確にとらえて、絵に描けるということは、その対象を「理解した」といえるのです。

クロード・モネ 『睡蓮』1920年-1926年

人生を長く生きてきた大人ほど、世の中のほとんどのもの事を「知っているという思い込み」のフィルターを通して見ているのです。

野原で一輪の花を見かけて「何だ、すみれの花か」と言葉で理解した瞬間、見るのをやめます。よく観れば、かつて気づかなかった美しさに感動できるのに知っていると思い込んでいるのです。そんな時、芸術家は何度でも繰り返し見直します。成功している起業家や科学者は、言葉での理解を疑い、実際によく観て、自分で気づいたことで判断し実行しています。

『トムソーヤの冒険』の著者であるアメリカの国民的小説家マーク・トウェインも「やっかいなのは、何も知らないということではない。実際は知らないのに知っていると思い込んでいることだ。」と提唱しています。

この右脳(画像)で理解することは、絵を描くことにとどまりません。自転車に乗る、アスリートの動き、囲碁や将棋、ゲーム、料理をする、楽器を弾くこと、初めての任務など新たに挑戦することすべてに当てはまるのです。

人の脳は、「名前などの“言葉”」と「顔などの”画像“」とで記憶する場所が違います。画像を記憶する右脳(側頭葉)の容量は無限なのに、現代人は言葉で理解をして記憶量に限界のある左脳(側頭葉)で覚える習慣をすり込まれてきました。だから、人生経験があり知識が豊富な大人よりも経験や知識が浅い子どもの方が、右脳を活用しているので限界がなく、何事においても上達が速いといえます。いつも新鮮な気持ちで右脳を使って絵を描くように”よく観る“習慣を身につけていけば、子どものように誰でも芸術家にもどれるのです。

人は、脳の表面の大脳皮質で見覚えのある顔からエピソードを検索し、忘れていた名前の記憶を引き出しています。こんな情報処理ができる脳に進化してから人が芸術性、いわゆる創造性を身につけたと考えています。他の動物にない創造力で人は、それまでの記憶を頼りにイメージした絵を描き、道具を造り出し、物語を考え、歌を創作していったのです。

☆

Chapter1 ≪なぜ「創造性」を求められるのか≫

創造性の威力/絵は人を育てる/絵を描くことの楽しさを思い出す

/芸を志すものは、まず基礎を学ぶ/アートの基礎/なぜ、デッサンを描くのか?

/アートと社会/理性と感性の両立

ウジェーヌ・ドラクロワ 『民衆を率いる自由の女神』1830年

庶民に支持されたロマン主義の画家ドラクロワ

「アート=感性」といった印象をもっている人がいますが、サイエンスと同様にアートも制作意図やその時代に求められ生まれた具体的な理由があります。また、その国の文化や国民性がアートに使われる技法や表現方法に影響しています。アートは、漠然とした感性だけで表現されているのではなく、意外なほど具体的な理由と必然性があるのです。眺めているだけでは何が描かれているのか分からない絵画でも、その作者が生きた時代、社会背景を知ると芸術家たちが頭の中で考えていたことを具体的に理解できるのです。

時代時代に必要とされるアートが、社会変動と共に変貌し続けているのです。だから芸術家たちは、いつの時代も新しい価値を探し求めて未知の領域への挑戦を繰り返してきました。「不朽の名作」と呼ばれる作品は、時代時代によって違う新鮮な解釈ができる対応力がある多様性のある内容・テーマで制作されているのです。

ウジェーヌ・ドラクロワ 『墓地の孤児』1824年

例えば、農耕から工業へと社会が激動し、あらゆる分野でパラダイムシフトが起こった19世紀ヨーロッパでは、求められるアートも変わったのです。

産業革命により工業社会が生まれ、田舎から都会に人がなだれ込みました。都会で働く大勢の人々の日常や仕事は、機械や時間、規則に管理されていったのです。都会で生きていく大衆が、決められたルールに従って同じことができるように必要な知識と技術をすり込まれる「個性を無くす近代教育」が広がっていきました。規制と管理、重労働と公害で生活環境が過酷になり疲弊していき、不安や絶望を感じた民衆は「個々の幸せ」を求め始めたのです。だから、19世紀のヨーロッパでは、権威や古代の様式に則ることを美徳とした新古典主義ではなく、民衆の自我や個性の自由な表現、人間らしい生き方をテーマとしたロマン主義の芸術家たちが、庶民から支持されました。

後世で「個性を無くす近代教育」でつくられた社会をノーベル物理学賞受賞者のアインシュタインは「直観は聖なる授かりものであり、理性は誠実なる従者である。私たちは従者を敬う社会をつくり、授かりものを忘れてしまった。」と嘆いていました。人が生きるためには知覚・直感・創造性が重要だということです。自分でみつけること、理解できることへの喜び、創造することの楽しさに気づいて成長できるのです。

1921年、ウィーンでの講義中のアルベルト・アインシュタイン

創造性の威力

「創造性」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?人の心を高揚させ、歓喜させるオペラやバロック絵画、ハリウッド映画、おしゃれなインテリアやファッション、浮世離れした芸術家、あこがれのイラストレーター、卓越した巨匠たちの彫刻、パリやルーブル美術館、印象派画家たちが描きだす輝く色彩…などでしょうか?また、思いどおりに絵を描いたり、造形できたりすることだけが創造性の魅力、威力でしょうか?

日本では、芸能スポーツに関する情報やその選手、芸能人たちの活躍は各メディアで頻繁に紹介され、社会におよぼす影響力もひろく知られていますが、アート・デザインもまた、あらゆる分野での可能性を秘めながらその威力や魅力を充分に有効利用されていないのが現状です。スポーツと同様、創造性も生活に密着したものです。また、その土地の文化に根付いたものであり、その時代を象徴するものでもあります。だからこそ創造性の基本表現であるデッサンや色彩を学ぶことでその時代をその時代の人々の中で生き抜く力を磨いていくことができます。

以前、小学校で起きた無差別の殺傷事件発生の数ヶ月後、恐怖感が残る児童に対して学校に復帰させるために校内での合同授業でのリハビリが行われました。これは決められた図柄を指定された枠内に決められた色を生徒全員で一緒に塗っていくという単純な壁画制作でした。先生や友達と協力しながら一枚の壁画作品を完成させていく行為の中で生徒たちの心が徐々に開かれていき、小学校で友達と集まることの喜び、楽しさを自然に取り戻していけた創造性がもつ魅力、威力が効果的に使われていた印象の深い事例のひとつです。また、創造性を学んでいく過程で、自虐行為や過食の症状が無くなっていった教え子もいます。小さな出来事まであげていったらきりがありませんが、創造性の影響力は多岐にわたり計り知れません。

舞台や絵画、彫刻、絵本など、いわゆる作家活動に限らず、あなたが創造性と考えるものなら「創造性の効用」が、理想の旅行計画やおもてなし料理、夢のマイホーム構想、明るい将来のためのリフォーム、家族を喜ばせるレジャー、自分を成長させる仕事とどんな表現にもあてはまるはずです。それが創造性の魅力であり威力です。

文田聖二 『ホームシアター』 2010年

絵は人を育てる

デッサン力とは、単に絵の上手い下手の問題ではなく、情報を収集する力や伝達する力、ものごとの構造を見極められることや構想している計画や企画を具体的に展開していく力、頭の中のイメージを具体的な絵に描き出す力といえます。

子どもの教育としても社会人にとっても相手の望んでいる考えや目的を正確に読み解き【リサーチ力】、頭の中で考えた洞察・アイデア【発想力】を他者と共有できるように可視化して伝達【プレゼンテーション力】していく必要があります。これらの力を磨くことでコミュニケーション能力も向上していきます。

この感覚機能を磨くことが日常生活や学校教育、ビジネスにおいても見直されてきています。子どもから大人まで絵を楽しく活用しながら画力だけではなく、観察力・思考力・洞察力・伝達力といった感覚機能や創造性を磨いていくことができるのです。

レオナルド・ダ・ヴィンチ 『聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネ』1499年 - 1500年

絵を描くことの楽しさを思い出す

壁や地面に描いた絵、クレヨンで描いた夏休みの思い出、着てみたいドレスや試してみたい髪型の絵、芋版、絵ハガキ、友達や先生の似顔絵、教科書に描いたラクガキ、…絵が苦手という方はいつから描くことが楽しくなくなったのでしょう。

幼い頃は描く絵に「答え」を決めつけていなかったので、上手い下手もなくワクワクして好きな色で自由自在に塗ったり線を描いたりしていました。漫画やアニメを観るようになってから憧れのキャラクターを描き写したい欲求が出てきて上手く描けるクラスの人気者と比べはじめ、絵を描く才能の有無を決めつけていったのではないでしょうか。

美術館や画集、美術の教科者などで写真のように描かれた写実絵画や個性的な名画に出会ったときに「自分には画家のような絵を描くことはできない」と思い込み、いつの間にか描く絵の「正解」を勝手に決めて「写真のように上手く描き写せないから恥ずかしい。」と絵を描くことを極力避けるようになっていった人も少なくないと思います。

大半の人が絵を描けないのではなくて、描かなくなったから苦手だと思い込んでいるのです。絵に正解はありません。誰かに評価されることや喜ばせたり驚かせたりするためではなく、自分がワクワクできればいいのです。まずは絵を描きはじめることが大切です。さまざまな用途で絵を楽しんで描く習慣がつけば、誰でも上達していくのです。

パウル・クレー 『忘れっぽい天使』1939年

芸を志すものは、まず基礎を学ぶ

「型ができていない者が芝居をすると型なしになる。メチャクチャだ。」

「型がしっかりした奴がオリジナリティを押し出せば型破りになれる。

どうだ、わかるか?」 落語家 立川談志

そもそも“基礎”とは専門的な知識でもスキルでもなく、使い慣れていない新しい感覚を呼び覚ますことなのです。まずは理解することが大切で、対象をよく観て本質をとらえることの的確さが、スキルの上達や精度にも違いが出てきます。

レオナルド・ダ・ヴィンチ 『ウィトルウィウス的人体図』1485~1490年頃

「凡庸な人間は、注意散漫に眺め、聞くとはなしに聞き、感じることもなく触

れ、味わうことなく食べ、体を意識せずに動き、香りに気づくことなく呼吸

し、考えずに歩いている」

とレオナルド・ダ・ヴィンチは嘆き

「あらゆる“楽しみ”で、感覚的知性を磨くことができる」

と提唱していました。

日常の中に潜んでいる心揺さぶられる一瞬のきらめきを身体全体の感覚機能(五感)を磨けば、感じとれるようになります。そんな気づきと心に秘めていた強い想いとの組合せでブレイク スルーが起こり、古い世界観の枠を突破して、生活や学校、職場の中で、新しい価値を発見していく芸術家(イノベーター)に誰でもなれると考えています。

変貌し続ける世界の中で「“知らない”ということを知り」、知識として左脳に擦り込んでいくのではなく、すべての人が芸術家だった子どもの頃のようにまずは右脳を使って、実際によく観たり触ったりすることからはじめて理解していく習慣を身につけることで感性や創造性が磨かれていきます。

アートの基礎

アートの基礎力をつけるためには、まずデッサンを描きます。デッサンする対象を「モチーフ」と呼び、描く目的意識(モチベーション)を意味します。デッサンの基礎は、モチーフをよく観ることからはじめます。

描きながらよく観たり触ったりすることで、モチーフについて新しい発見が生まれます。「絵に描ける」ということは「モチーフを理解できた」ということが実感できるのです。そういった気づきが増えていくことでモチーフへの印象が変わり関心が深まっていきます。

対象への関心が深まり、さらによく観つづけることで“答えのない問題(悩み)”の原因が分かってきて対処(解決)の糸口も発見することができます。

このようにデッサンの基礎を学ぶことで「描くコツ」だけではなく「見方のコツ」も身についていきます。よく観る習慣がついて観察力が向上してくると観る対象への着眼点が劇的に変わってくるのでモチーフや身の周りのモノ・風景だけではなく、絵画の見方(鑑賞)も変わってきます。

それまで知っているつもりだった絵画をよく理解していなかったことに気づき、それまで関心のなかった作家や時代の絵画までも新鮮な魅力が観えてきて鑑賞作品への興味の幅が広がっていき、作者の制作意図の理解も深まっていくのです。

カラヴァッジョ 『聖マタイの召命』1600年

なぜ、デッサンを描くのか?

対象(モチーフ)を表面的に写し描くことがデッサン力ではなく、対象の内部構造、特徴など多角的な視点で本質をとらえる観察力、的確に情報を読み解いて意をもって再構築する思考力、誤解がないように分かりやすく伝える力、この感覚機能を使い絵に描いて視覚化したものがデッサンです。

『跪く女性の衣装の習作』 レオナルド・ダ・ヴィンチ

まずは、なぜデッサンレッスンが、「アートやデザイン」(特殊な職業)以外の一般ビジネスマンにも効用があるのか?

デッサンレッスンって、どんなイメージで、どんな絵を思い浮かべますか?

鉛筆や木炭、コンテなどの画材を使って、モチーフを写真の様に写し描いていく修行のようなイメージを持たれている方が多いようですね。勿論、造形力を磨くために何枚もデッサンを描くといったこともありますが、そもそも「デッサン・デザイン」とも同じ語源である「designare(デシネーレ)」は、計画や考えを示すという意味をもつ設計図や企画書みたいなものです。

一般企業の方たちもクライアントから依頼された、あるいは望んでいる考えや目的を正確に読み解き、コンセプトを提案し、商品化して伝達していく必要があります。クライアントと目的を共有するために絵に描ける(思考を視覚化する)ことでコミュニケーション能力も向上します。こういったいわゆる描写のような画力だけではなく、観察力・思考力・伝達力といった感覚機能がデッサンレッスンで磨くことができるのです。

教育機関だけではなく、企業や行政の職員の方に向けてデッサンレッスンを取り入れた研修も実施されています。一般企業と芸術家の組み合わせを不思議に思う人も多いでしょうが、どの社会人研修でも共通して、「感覚機能(観察力・思考力・伝達力)=創造性」を磨くことが求められているのです。

レオナルドがチェーザレ・ボルジアの命令で制作した、非常に精密なイーモラの地図

アートと社会

① 社会で求められる人材

・相手の視点で発想し工夫できる

・社会情勢や環境変化に対応できる

・様々な環境から物事を捉えられる

・積極性がある

② 社会に役立つアート(レッスン)のノウハウ

Ⅰ:見つける力 =察知・予測・リサーチ力

・問題を的確に発見する情報収集

Ⅱ:考える力 = 視点、考え方の発見・発想

・テーマ(目的)に添った情報整理(応用力・工夫する力)

Ⅲ:伝える力 = 創造力・伝達力

・情報のビジュアル(具現)化

③ 社会で求められている能力

Ⅰ:察知・予測・リサーチ(観察)力

・必要な情報を的確にとらえる。

・物事は多角的に観ないと観えていることにならない。事実が伝わらない。

Ⅱ:情報整理(思考)力

・問題を解決のために工夫する力

・共感を受ける考え方(新しい価値)を導き出す力

Ⅲ:伝達力

・考えていること、伝えたいこと、対象物を視覚(ビジュアル)化することで、情報を

具体的に共有できる。

④ 社会的な効用

・医療は、患者に問診し、専門知識と医療技術で治療をする。

芸術は、問題点を発見し、新しい価値観と創造性で問題を解決する。

すべての人に必要なアート

芸術家たちは、いつの時代も未知の領域への挑戦を続けてきました。必要とされるアートが、社会変動と共に変貌し続けています。

石器時代に人類が生まれてから狩猟社会がはじまり、獲物を追いながら住処も変わり、そのサバイバルを生き抜くために道具や知恵を創造してきました。狩りを成功させるための祈りや儀式、学びも行われ、そのために絵が描かれたり彫像をつくったりする芸術家が現れたのです。

新石器時代に農耕社会が生まれ「定住」がはじまります。人類は農耕に最適な場所を開拓し、農業と牧畜をするようになってから「土地」へ執着するようになります。それが部族同士の争いの発端といえるでしょう。部族を豊かにするために領地の拡大を図ります。部族が一致結して目的を達成するために長が選ばれ、いずれ地域ごとの王が生まれて、巨大な帝国や文明が現れました。大衆を統制するために宗教や法律が必要となり、中世時代に宗教芸術が生まれたのです。

19世紀ヨーロッパで産業革命により工業社会が生まれ、田舎から都会に人がなだれ込みました。人の日常や仕事は機械や時間、規則に管理されていき、生活環境が過酷になった民衆は「人権」を求め始めたのです。この時代のヨーロッパでは伝統を継承する新古典主義ではなく、民衆の自我や個性の自由な表現、人間らしい生き方をテーマとしたロマン主義の芸術家たちが、庶民から指示されました。

大不況の時代、写真技術の発展もあり肖像画や風景画の依頼が減り、画家たちは失業していきます。クライアントを失った若き画家たちは自分の描きたい絵を追求し始めます。印象派の画家たちによって、絵を描くモチベーションの幅が一気に広がっていき、西洋美術が画期的な進化を遂げています。このように「狩猟」「農耕」「工業」と社会が変換していき、アートとサイエンスの発展と共に「情報」が人の生活を左右する現代の「情報社会」に向かったのです。

現代もまたAIの発展で人の仕事が奪われると懸念されていますが、アートを学んで創造性を身につければ芸術家のようにサイエンスの発展に刺激されることで新しい価値観を発見し、人の可能性が拡がっていくと考えられます。これから先の未来もアートとサイエンスが人の成長を推進していくことでしょう。

理性と感性の両立

「現状維持といった考え方が、最も危険」と語るトップ企業の経営者がいます。その想いは企業経営だけではなく、家族(核組織)の将来にも関係しているのです。今、残っている生き物にしても文化にしても現状維持ではなく、地球や社会の環境変動に適応して新しい生き方にチャレンジして進化し続けてきました。

要は、「今を生きるための効率性」と「将来、生き続けるための創造性」の両輪がバランスよく回らないとぶれないで真っすぐに前進していけないということです。この両輪は「現実と夢」のように一見、矛盾しているように感じてしまいますが、そのズレが「悩み」となり、そのバランスが悪くなると「問題・摩擦」が起こるのです。明るい未来を拓くためには、その両方の強い想いが必要不可欠で、その歯車がしっかりと強く噛み合っていくことでブレイク・スルーが起こると考えています。

これはビジネスだけの話ではなく、人生の話でもあるのです。現状維持のためだけに生きていると人生が空しくなります。日々の仕事に忙殺されて、夢をみている余裕はないと思い込んでしまいます。夢をみるということは漠然とした理想ではなく、今の自分や家族に具体的な目的をもって投資するという現実的なことなのです。

人や社会が、現実的な効率性と具体的なビジョンから生まれる創造性を身につけて磨いていくために芸術教育(観察力・思考力・伝達力)が、実は最も有効なのです。数字にできないことに新しい価値があるのです。

記憶は、思い出すたびに違います。記憶に残っていることは、心身の動揺を伴うような強い感動[emotion]を得たということです。だから記憶はとらえ方で良し悪しが変わるのです。記憶のシステムに脳の機能を解明する鍵があると考えています。そんな頭の中のできごとを可視化してきた人が芸術家です。

【ポイント】

[アート]=[心を揺るがす(感動)もの]

=[美しさ・エロス・儚さ・感情・歓喜・教え・癒し・不安・希望・郷愁・未知・

発見…]

=[感覚(五感:視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)で感じとる]

=[観察・思考・伝達]

=[右脳を使う習慣]

=[創造性]

[創造性]=[右脳を使う習慣]=[観察・思考・伝達]=デッサンレッスンで磨ける

・右脳を使う習慣=記憶量などに限りがある左脳(言葉の情報処理)に比べて右脳(画像

の情報処理)は無限の容量をもつ

・観察力=気づき、発見する力

・思考力=応用、工夫ができる力

・伝達力=具体的に可視化できる力

[心を揺るがす(感動)もの]

=[感覚(五感:視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)で感じとる]

※人は、主に視覚情報で判断している。

open mind トンネル

【コラム】 “なぜ「創造性」を求められるのか”

[文田聖二 Twitterつぶやき]から

『生きるためのデッサン力』

デッサン力があるということは、絵の上手い下手の違いではなく、情報を収集する力や伝達する能力、ものごとの構造を見極められることや構想している計画や企画を具体的に展開していく能力(プランニング)。頭の中のイメージ(ビジョン)を絵に描き出す感覚を磨くことが日常生活や一般的な仕事で見直されてきている。

『紙面の2次元ではなく、現実の3次元で考える。』

経営の神様である松下幸之助が「経営とは、白紙の上に平面的に価値を創造するだけではない。立体というか四方八方に広がる芸術である。となれば、経営者はまさに総合芸術家。」と言っている彼はクリエイターである。

『創造力は欲求の強さ』

何か才能や技術がないと創作、表現をすることが出来ないと勘違いをしている方がたくさんいる。絵にしても小説にしても遊びにしても大切なのは突き動かす衝動であり、その衝動を誰かに伝えたいという欲求があること。

『最も高貴な喜びとは、理解する喜びである』

by レオナルド・ダ・ヴィンチ

『思い込みは、自分では気がつきにくい』

だから、分かっているつもり伝えているつもりが多い。

絵を描くときにモチーフを観たつもりでは描けないから

自分の思い込みに気がつく。

よく観て絵を描く習慣がつくと思い込みに惑わされなくなっていく。

『デッサンで必要な観察眼とは』

表面的な描写力だけではなく、観ているものの構造や光など周りからどのような影響が及ぼされているのかを読み解き、理解する力である。 このリサーチ力、伝達力は絵を描くことにとどまらず、様々な仕事にも必要とされる。

『創造性が、人や社会を育てる。』

・よく観ること

・しっかりと感じとること

・多角的な視点を持つこと

・伝え方を工夫すること

・本質を探ること

・違和感を見つけ解消していくこと

・知らないことに気づいていくこと

・創造すること

これら生きるために大切な感覚機能を創造性でバージョンアップできる。

『創造のコツ』

創造のコツは、それがどこから得たものかわからないようにすること。

個性とは、選択して構築してきた情報の違い。

独創性とは、心揺さぶられたこと、欲求、興味で選んで記憶している情報素材を新鮮な気持ちになれる組み合わせで再構成されること。

『日常のどんなことでも』

絵を描くときにも「よく観る」ことが基本ですが、これは「必要な情報を見極め、的確に捉える。物事を理解する」ということ。何かを理解するときに五感を使って知覚することは重要な役割をはたしている。だから好きなことで感覚を磨いて機能させている人は、惑わされない。

☆

Chapter2 ≪「作業」を「やりがい」に変える≫

テーマ(構図:何を表現したいのか)/疑問・違和感・問題(悩み)の原因

葛飾北斎 富嶽三十六景『凱風快晴』1832年

北斎が描いた富士山

江戸時代の絵師 葛飾北斎は、90歳まで生きた70年間に自分の制作スタイルを固定することなく、新しい様式への挑戦を繰り返した不屈の画人です。多岐にわたるテーマで描き“画狂人”と呼ばれるほど作画三昧の画業人生でした。

そんな北斎は、構図を練り、趣向を考えて何枚もの「富士山」を描いています。一度 描いたから理解したということではなく、見るたびに新鮮な発見があり、描くほどに「富士山」の魅力からインスピレーションを感じとっていたのでしょう。

印象派の画家たちの絵画、ゴッホの『ひまわり』やモネの『睡蓮』も同様に自分が魅かれるものを何度も見直す、繰り返し描くたびに”気づき”があることを北斎から学んだのでしょう。

葛飾北斎 富嶽三十六景『神奈川沖浪裏』 1831-33年

もし、あなたが「富士山を描いて下さい」と依頼されたらどうしますか?たくさんの画家が描いたモチーフ(対象)であり、日本人であれば大抵の人がその山の姿のイメージを思い描くことができるでしょう。「一般的」だからこそ、どんな富士山を描けばいいのでしょうか。そんな時、あなたの思い描く富士山の姿が構図に表れることになります。制作の「テーマや素材」を生かすも殺すも構図の完成度、またその構図を生かせる表現力が伴っているということが必要不可欠です。

誰かに手紙を書く時のことを思い出してみてください。何かを知らせる、相手を喜ばせるなど目的があるはずです。“言葉”あるいは“何らかの話題”という素材を使って文章(表現)にするわけですが、あなたの目的が相手に伝わったとしたらその手紙の内容を表現した“構図”は良いということが言えます。

構図をとるという行為は、料理に置き換えると「食べやすい配膳」や「季節の素材を使って、その季節の素材を生かす調理をし、その季節にあった料理を完成させ視覚と嗅覚、味覚を楽しませる、季節料理の盛り付け」といった作業のこだわりと言えるでしょう。

決められた場所と与えられた状況で、客人が満足する接待(おもてなし)を考えることも構図を考える行為にちかいのかもしれません。

テーマ(構図:何を表現したいのか)

光、感触、高さ、深さ、広さ、静と動、感情、情熱、神秘…の視覚的な効果をねらうためだけが構図を練る目的ではありません。「構図を練ること」は、創作の根本にある目的(テーマ)を他者に伝えるための手段として考えるべきでしょう。

行動するテーマが自分よがりのアピールよりは、他者への思いやりやおもてなしの心をもった方が注目されるように、絵も伝えたい相手のことを意識した「テーマを的確に伝えるための構図」が大切なのです。構図とは、自分の感情や気持ちを顔の表情や身振り手振りで可視化し、具体的に伝えるための「動作・行為」とも似ていますね。

描く絵のテーマが「広さ」を伝えたい場合は、“海・砂浜・草原・校庭・庭園”など、「高さ・深さ」を伝えたいときには“空・山・大木・タワー・谷・屋上から見下げる“などの風景を実際によく見直したときの自分の視線の動きを意識してみるといいでしょう。ちなみに「奥行」を伝えたいときには画面上のものを斜めに配置して重ねていくと前後関係も分かりやすいので効果的です。また、ものをたくさんランダムに配置すると「にぎやかさ・楽しさ」が伝わり、整然と規則正しく配置すると「統一感・静寂」な印象が感じられます。描きたいテーマに近い印象をもつ風景や状況を意識して「よく観る」ことで、構図を練るときに必要な感覚が磨かれます。

『記憶の記録 数分間 東京都庁』2006年 文田聖二

疑問・違和感・問題(悩み)の原因

・自分のやりたいことがみつからない

・仕事が続かない、転職を重ねてしまう

・居場所がない

・生きがいを感じられない

・良い大学を出たのに社会で使い物にならない

・やる気がでない

・人生の楽しみと仕事を分けて割り切っている

・自分の限界を決めてしまう

など、感じている人は才能や実力がないのではなく、漠然とした不安や根拠のない思い込みで悩んでいる人も少なくありません。

誰しも初めての出来事やアクシデントは必ず起こりますが、何か問題が起こったときに「どうしよう」と頭が不安で真っ白になるのではなく、その現状から「どうしていこう」とできることからはじめられる力が創造力といえます。まずは、その問題(対象)をよく観ることからはじめてみましょう。

多角的な視点から、よく観ることで気づくことがあります。その気づきが問題解決の糸口となり、目的(テーマ)に変わっていきます。問題点に気づき、目的(テーマ)が見えてくると、的確な構図を練っていくことができます。構図がいいと作業効率やモチベーションが向上していきます。“よく観る”習慣で「不快を快に変えて、ピンチをチャンスに変えていく」ことになるのです。

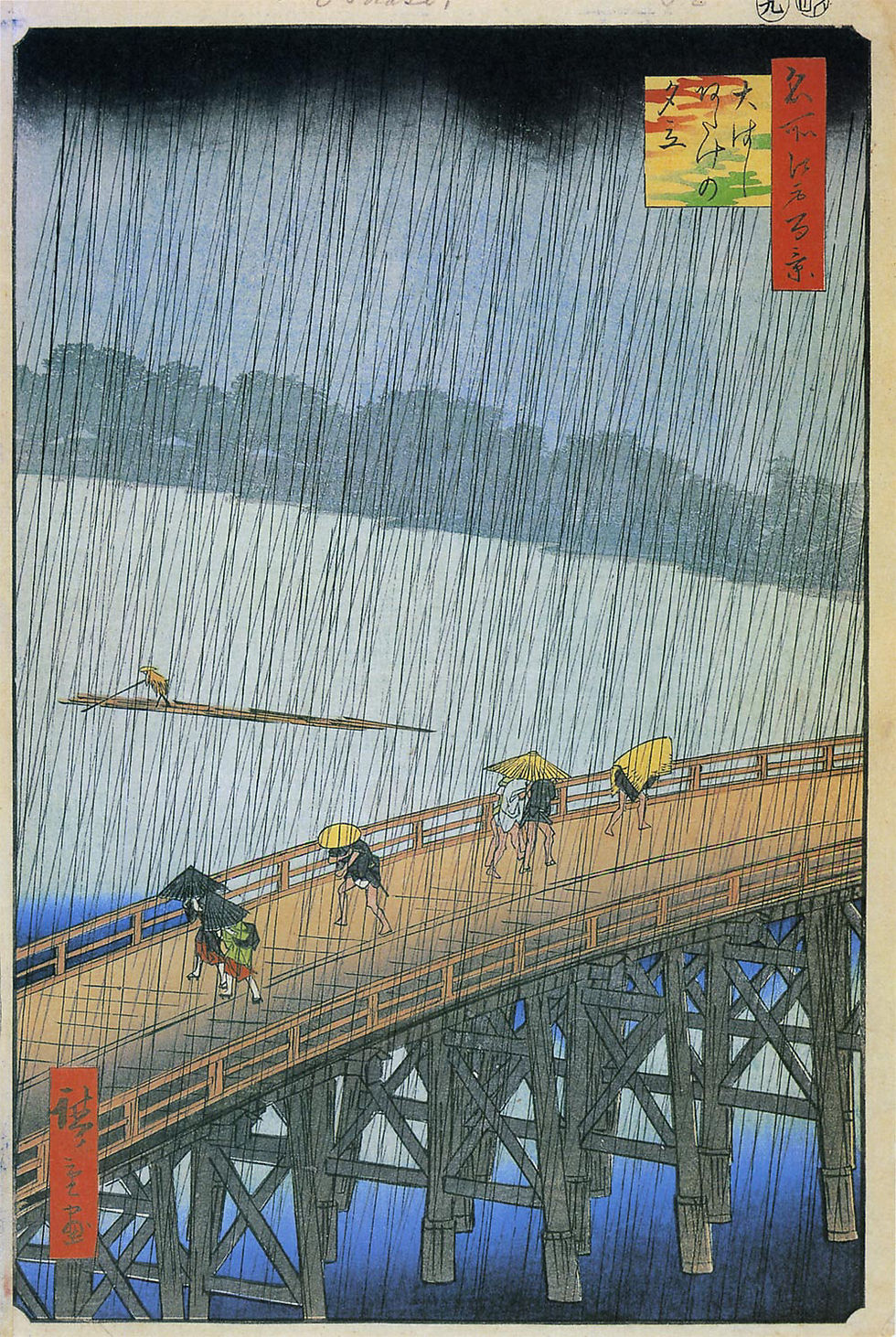

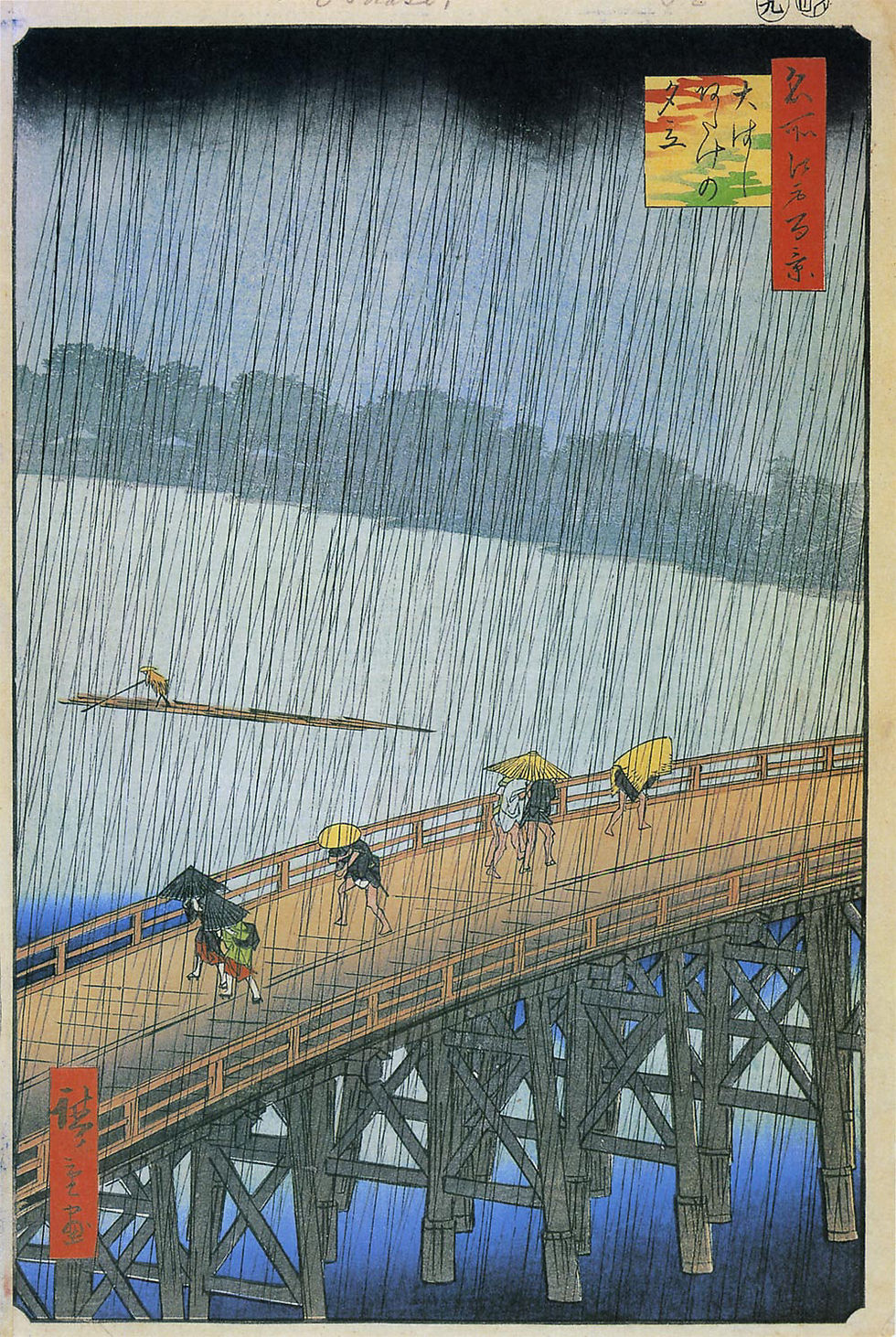

歌川広重 『名所江戸百景 大はしあたけの夕立 』1857年

色んなことを述べてきましたが、結局あなたは絵を描くことに限らず、何かを表現したいときに「構図を練る」必要性を感じますか?

自分が楽しむこと、目的や秩序がなくても感情の赴くまま自由に表現することで、他者の心を動かす場合もあると思います。しかし、「私は努力をしている、なのに達成感がなく気持ちがスッキリしない(報われない)、充実感がない。」という人は、目標達成のための明確な計画性(構図を練ること)がないことが原因の場合があります。構図がしっかり練られていないとモチベーションや効率が下がり、構築的な作業にならないためにフラストレーションが溜まってしまうのでしょう。

構図とは、「テーマ(目的)を他者に的確に伝えるためにモチーフ(素材)を活かす」手段です。だから絵の構図を練るときには、描くテーマに沿ったものの配置だけではなく、明暗法、遠近法、描写や配色といった表現手段の要素(行為)一つ一つに連動しなくては、効果的に機能しません。制作する「テーマ」が家庭の基準となる家訓、学校の校訓、国家の憲法だとしたら、「素材」は家族、生徒、国民で、「構図」は家族の約束、学校の校則、国家の法律みたいな存在です。「哲学を持つ」ことと同様に人にとって必要不可欠とは言えませんが、どちらかというとあった方が人生を豊かにする(芸術もそうかもしれません)ものなのでしょう。

芸術を愛するフランス人の働くこと、トラバーユ【travail:仏】は「痛み、労苦、苦悩」を意味します。フランス人の社会人類学者クロード・レヴィ=ストロースは、日本人の仕事に対する考え方、特に地方の民芸、職人の創造性のある仕事に興味を持ち、日本の仕事をtravailと訳せないと言っていました。

日本人の仕事への欲求である「おもてなし」の精神が、創造性を生むと考えています。創造性がある「仕事・作業」は、「やりがい」になっていくのです。

【コラム】 “「作業」を「やりがい」に変える”

[文田聖二 Twitterつぶやき]から

『創造力』

何か才能や技術がないと創作、表現をすることが出来ないと勘違いをしている方がたくさんいる。絵にしても小説にしても遊びにしても大切なのは突き動かす衝動であり、その衝動を誰かに伝えたいという欲求があること。

『動画を描いた絵師』

江戸時代に俵屋宗達が描いたとされている(作者の落款が押されていない)

「風神雷神図屏風」からは映像的な躍動感が伝わってくる。

三十三間堂にある勇ましく躍動感が特徴の鎌倉時代につくられた木彫をモデルにして描かれている。

『人に必要なこと』

教育で問われている”知識”か”考える力”か?

その前に必要な

・問題点を見つけ出す力

・違う視点に気づく力

・知らないことを受け入れる力

が“答えのない問題”を解決していく創造力につながる。

やはり人には“心身の動揺を伴うような強い感動から沸き起こる欲求”が必要だと思う。

『伝えたいこと(テーマ)によって表現が変わる』

祈りの手、優しく抱きかかえる手、働きものの温かい手、器用な手。

上手くみせるのではなく、何を伝えるかが問題。

手のデッサン【デューラー、ダ・ヴィンチ、ヘンリー・ムーワ、エッシャー】

『絵で伝える』

下半身が麻痺していたので草原に腰を下ろして寛いでいるのではなく、這って進むしか出来なかったクリスティーナ。

「大部分の人が絶望に陥るような境遇にあって、驚異的な克服を見せる彼女の姿を正しく伝えることが私の挑戦だった。」

クリスティーナから感じた世界を画家ワイエスは絵で伝えている。

アンドリュー・ワイエス 『クリスティーナの世界』1948年

『自分の心配や不安にただただ取り込まれて悩んでいるより』

誰かのために、何か役に立てられることはないかを考えている方が楽々ちん。

遊びも仕事も人のことを考えているかどうかで、その気分が随分変わる。

『自分の思いだけを押し付けるのではなく』

相手の思い描く物語を引き出そう、

出しやすくしてあげる姿勢に信頼感を感じる。

仕事も教育も、意思疎通(相手の思いを理解できる能力)が必要。

『西洋は描いて埋める、日本は描かない』

「西洋人は余白があることを恐れる」

細部まで描き込み支配する、肖像画であっても背景の隅々まで描かれているものに意味をもたせる。

「日本人は満たされていることに恐れを抱く」

描くべきものだけを描き、あとは余白にする。間を大切にする。

『楽しいことが才能』

継続すること、継続してしまうことが重要で、何よりも説得力がある。

目的意識ではなく、そうしたいからしてしまうこと、

自分を突き動かしている「欲求・衝動」を与えられたものだと考えると

寸暇を惜しんでやってしまう好きなこと楽しいことが才能。

『つくづく感じる』

相手をリスペクトして協働していると

充実した時間、事、物、場所、成長が生まれる。

お互いにリスペクトできない関係からは何も生まれない。

フラットな人間関係でいられるといい。

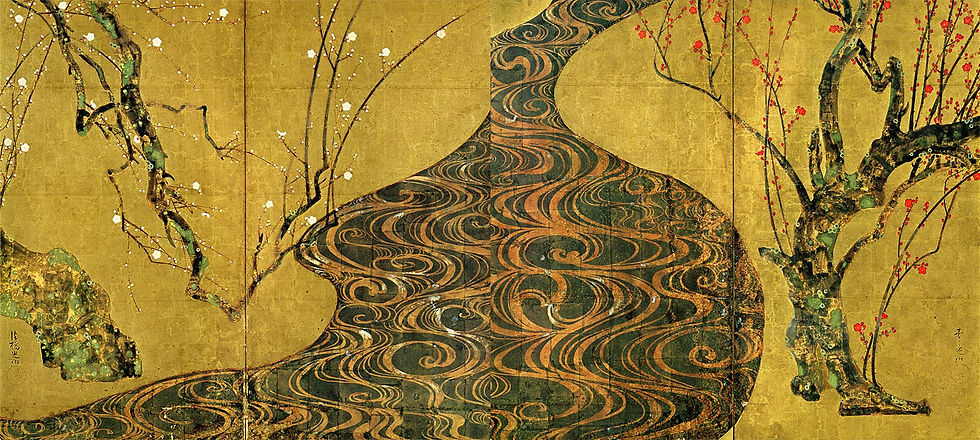

尾形光琳 『燕子花図屏風』1701-04年

『自分の知っている自分は、大半が思い込み』

思い込みや一方的な見方が変わらないと同じものを見続けて立ち止まっている。

思い込みを取り払い、考え方や視点を少し変えただけで、元気になって前向きになれたり自信がついて積極的に行動できたりする。

『日本は、脳を休めて』

情緒に感動して癒され心で理解する“情緒思考文化”

『西洋は、脳を刺激して』

脳で感動して理解する“論理思考文化”

『周りに迷惑をかけないこと』

この言葉には

「今、自分のやるべきことをやる」

「周りのことを考える。」

「自に与えられた仕事に意味を見出す」

「お世話になったときも、いつもと変わらずに過ごせたときも感謝する」など、根本的なことが含まれている。

『何をしたかではなく何のためにやっているのかが、心に響く』

日曜画家だったアンリ・ルソー

世界的に知られる名画はすべて50過ぎに描いた作品。

生前、モンマルトの画家たちは「へたくそ」と馬鹿にしていた中

彼の才能を認めていたのがピカソ。

アンリ・ルソー 『蛇使いの女(The Snake Charmer)』1907年

『いつでも黙って受け入れてくれて』

一緒にいるだけで自身を見直せるような存在。

座右の銘となる言葉、お気に入りの本や絵との出会いは、

運命的な人との出会いに匹敵するものがある。

それに込められている意図の読み解きができるとさらに成長できる。

『絵に置き換えられているものは日常の中の一瞬のきらめき』

絵は、作者が気づいた日常の些細なことや発見を描き残せたり覗けたりできる魅力がある。その気づきに共感する人が多いほど、またそのテーマが普遍的なものであるほど長い時間愛され続ける。

ピエール・オーギュスト・ルノワール 『ピアノの前の少女たち』1892年

『絵は、読書と似ていて描く数を重ねるごとに発見がある』

自分の成長によって同じ絵でも気づくことが違ってくる。

同じテーマで繰り返し、綴ったり、歌ったり、描いたりすることで感覚を磨くことができる。

『学校での評価も成績も低かったアイザック・ニュートン』

その後の世界に大きく影響する発見を立て続けにしていったのは、誰かが出した答えを追いかける人たちを評価する世界の中で、自分の疑問に対して、実際に目で確かめたことしか納得しワクワクできなかったから。自分の直観を信じて素直に実証をしていった。

『絵は、手紙や看板、標識』

何かを承認してもらうための企画書と同じ。なので、

何を伝えたいのか、その目的や想いによってずいぶん違うビジュアルになる。上手いか下手かは問題ではない。絵に正解はなく、

作者が届けたい想い、テーマが 誰かに伝わる構図、明暗、かたち、色が魅力として響く。

忘れっぽい天使(Vergesslicher Engel, 1939)Paul Klee

☆

Chapter3 ≪自分らしさに気づくために≫

モチベーション(活力:目標。何をしたいのか。)

/何のために、誰のために企画・行動したいのか

80年間も描き続けた絵巻 鳥獣人物戯画

日本まんが・アニメのルーツといえる絵巻『鳥獣人物戯画(ちょうじゅうじんぶつぎが)』は、無名の僧侶たちによって平安時代後期から鎌倉時代までの80年間をかけて、庶民の日常生活の様子を擬人化された動物キャラクターで描かれています。日本独自の文化が確立され始めた時代。当時の生き生きとした庶民の生きた証を後世に伝え残したいといった強い欲求があったからこそ、その当時の最先端画像技術を駆使した絵巻物で長い年月をかけて引き継ぎ描かれていったのでしょう。

モチベーション(活力:目標、何をしたいのか)

世の中にないもの、新しい価値を生み出したいといった衝動、沸き上がる欲求が、芸術家の創作のテーマとなり、モチベーションの源でもあります。あなたが伝えたいと願うこと、沸き上がってくるモチベーション(欲求・衝動)とは何でしょう。「人に会いたい時、そうでない時」「話すべきか否か」の違いもモチベーションの状態が左右しているのではないでしょうか。作品を制作したい、何かを表現したいという衝動、欲求が沸き上がった時も例外ではないでしょう。

欲求、衝動、義務感、自信、劣等感、希望、何を望むのか。何を残したいのか。何を壊したいのか、そして生み出したいのか。そのエネルギーを一つの方向へ絞り込み、前へ押し出すパワーの強さは、モチベーションや志の高さに関わってくるのではないでしょうか。

要は、あなたが継続していたこと、継続できることが重要であり、何よりも説得力があります。理屈ではなく、あなたを突き動かしている「欲求・衝動」は何ですか?子供の頃、遊んだことを思い出してみて下さい。食事の時間になろうが日が暮れはじめようが、空腹もいいつけもわすれて何かをさがしたり、友だちと競い合ったり、創ったりしていました。

「子どもは遊びの天才」、何かに夢中になれるということがそのことに対して才能があるといえるのかもしれません。そう考えるとモチベーションをもつということは何も明確な目的がなくても、ただ時間をわすれて打ち込むことができ、その至福のときであることすら意識しないほど充実している物事「もの・こと」なのでしょう。

子どもは何か目的をもって、いつも遊んでいるでしょうか。「遊びたい」という欲求や衝動が、彼らを動かしているのではないでしょうか。そういった欲求や衝動を呼び覚ますモチーフ(対象)はさがすのではなく、すでにもっているもの、もっていたものを思い起こしてみるといいのでしょう。

何のために、誰のために企画・行動したいのか

「若者よ、急ぐな。きみでしかない自分自身を生ききらないと、本物にはなれない。自分自身を生きるためには、艱難、苦悩、窮乏、失意、努力、克服がどうしても必要なのだ。」

絵画が好きだった哲学者のニーチェは、悩みへの対処として、視点を変えれば、目の前の壁や問題の大きさが小さくみえてくるといった「遠近法的思考」を提唱していました。自分の知っている自分は、大半が思い込みだったりします。思い込みや一方的な見方が変わらないと同じものを見続けて立ち止まっているのです。思い込みを取り払い、考え方や視点を少し変えただけで元気になって前向きになれたり自信がついて積極的に行動でくるようになったりします。

19世紀 西洋の大不況時代、庶民の生活は重労働と公害で劣悪なものでした。ファン・ゴッホは、そんな過酷な貧困生活で疲弊した庶民のために働きたいといった欲求が強かったようです。牧師をしていたゴッホは、献身の強い気持ちと情熱だけでは経済的にも組織の一員としても上手く生きることができずに画家に転身して、人のために苦悩しながら絵を描きました。そんな彼の絵は、生前に認められることはありませんでしたが、時代を超えて今もなお、生命力にあふれた彼の思いは、人の心に響き続けています。

フィンセント・ファン・ゴッホ アルル 『ひまわり』1888年8月

絵画や小説など芸術の手法は「異なった日付のさまざまな出来事や小さな事件を現在という時間のなかに呼び出し混合する」

by 社会人類学者クロード・レヴィ=ストロース

☆

Chapter4 ≪見たいものしか見えていない≫

リサーチ力(観察眼:情報処理能力)

「発見・展開・整とん」

社会の裏側を描いた画家たち

ロートレックのアートに対する情熱、あるいは執着は、自らが抱える身体的なコンプレックスに後押しされました。ロートレックは13~14歳のときに左右の足を相次いで骨折し、以来足の成長が止まってしまいます。いとこ同士だった両親の近親婚による遺伝的な疾患によるものだといわれていますが、同年代の若者と同じような活動ができない彼は、絵画に没頭するしかありませんでした。

トゥールーズ=ロートレック

やがてパリの画塾で勉強することになったロートレックは、モンマルトルに集う芸術家たちと出会います。しかし身長が低い彼は笑い者になり、酒や娼婦におぼれていきます。

こうして彼はモンマルトルの丘の下で下級社会の人々の中に混じって、マイノリティである娼婦や踊り子たちを題材に絵を描いていったのです。

『フェルナンド・サーカスにて』1888年 トゥールーズ=ロートレック

『ムーラン・ルージュにて』 1892年 トゥールーズ=ロートレック

『ムーラン・ルージュに入るラ・グリュ』1892年 トゥールーズ=ロートレック

そんなロートレックのもとに、彼が通い詰めていたダンスホール「ムーラン・ルージュ」のポスター制作の依頼が舞い込みます。まわりの画家たちはその仕事を見下しましたが、彼は踊り子たちの名前を添えて、芸術的なポスターとして仕上げたのです。

ポスター『ムーラン・ルージュのラ・グリュ』1891年 トゥールーズ=ロートレック

『キャバレー・アンバサドゥールのアリスティード・ブリュアン』1892年

トゥール―ズ=ロートレック

ポスター『ディヴァン・ジャポネ』1892年 トゥールーズ=ロートレック

商品開発や出店、移転などする前にリサーチ(取材)がその後に多大な影響をおよぼすようにデザイン&アートの制作及び、作品発表に於いても例外ではありません。

デザイナーや造形作家は一点の大作を制作するために多量の資料を準備します。写真などの図版資料、記録のためのスケッチやクロッキー、エスキース(企画、計画書)にそったディテール(部分)のエチュード(習作)を何枚も描きます(例えば、聖母像の手の表情や登場人物の顔の表情など)。

作家の作風は制作だけでなく、その準備段階の取材の仕方の違いも個性として表れます。

『女性の手の習作』 16世紀 レオナルド・ダ・ヴィンチ

『リビヤの巫女のための習作』1510年頃

料理人や冒険家などあらゆるジャンルにおいて、アマチュアとプロと呼ばれる人の違いは技巧より意外と取材能力にその差がでるのかもしれません。ここで重要なのは取材する物質的な量というよりは、その内容や仕方が作品完成へと向かっているかどうかということです。漠然とした意識で進めてしまうと、取材することが作品イメージを具現化することにならないで、その量が増える(拡がる)とテーマが散漫になり迷っていく可能性があります。

取材すると発見がたくさんあります。何かをみつける行為は基本的に楽しいので、その行為事体にのめり込んで目的を失ってしまいがちです。取材する内容がただ増幅するのではなく、テーマにそって必要な素材を選択収集しさらに吟味して切り捨てる作業も必要です。そこから派生していく内容やさらに掘り下げていくことで資料が増えていき作品イメージを他者に伝えていくための体制を整えていけるといいでしょう。

『聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネ』、1499年 - 1500年頃 レオナルド・ダ・ヴィンチ

人生において、この先自分はどう生きていくのかという「表現」に必要な取材とは何かと考えてみるとその重要さ、表現の成功のための必然性のイメージができるはずです。取材は事を起こし遂行するために必要なものなので、一度準備すればそれで終わるのではなく、事が進むに連れて展開していくことや状況に合わせて、その事が達成するまで続けることでその効果がみえてくるのでしょう。

常に目的のために情報収集するアンテナをひろげて、新しい情報の発見、蓄積された情報からの展開、そしてイメージを具現化するために取材から獲た素材(データ)の整とん(分析)を怠らないことが「表現」のクオリティーを高めていくことに繋がっていくのでしょう。

レオナルド・ダ・ヴィンチ《子どもの研究》アカデミア美術館素描版画室

子どもの行動にも色々と興味深い要素を発見(取材)することができます。例えば、その仕種は、私が知っている映画や舞台の名優の演技(動きや発声)を「なるほど、原点はここか」と感じさせたりします。行動の展開の意外性からか、その可愛さの効果なのか、子どもを観ていてあきません。その仕種に「可愛さの秘密」、その展開(変化)、成長速度などに「あきさせない」パターンが隠されているのだろう。このような発見も興味をもつことから始まるが、その取材する対象への愛情の深さで観えてくるものも変わってくるのだろう。

『たとゑ尽の内』 江戸時代 歌川国芳

☆

Chapter5 ≪想いが人を動かす≫

イメージ(目的・意図:何を望むのか)

「意図するイメージ・浮かぶイメージ・沸き上がるイメージ」

イメージの方程式 デペイズマン

「イメージ」という言葉は便利で色んなとらえ方で活用されています。「男のイメージ、女のイメージをもって…」「イメージをもって試合にのぞむ」「この土地のもつイメージとは」「イメージしなきゃ」、その言葉の意味をその用途にあわせていつも理解し適確にとらえられているのかあやしいものです。

イメージすることには、必要な時に意図的に想像力を使って自分自身の中から引き出していくことと、対象物(場所、相手、物など)に関わった時に自然に浮かんでくる感触、感覚と、また全く無意識にいつ何時関係なく勝手に沸き上がってくる場合などがあります。

『イメージの裏切り』 1929年 ルネ・マグリット

まず、意図的にするイメージの一例をあげます。スキーを習った時、滑る前日に上級スキーヤーの滑っている様子を紹介したビデオを鑑賞することや、経験者の話を聞くなどするイメージトレーニングをすすめられました。たとえ初めて体験することでもその要領をつかめば、その行為に似ている過去のなんらかの経験を応用していけます。要は過去の経験で無意識に培ってきた潜在能力を引き出すということです。確かに上達がはやくなったということもあります。それは意図して自分の行動を具体的に洞察し、必要な意識を発見できることでやるべきことが明快にみえてきた効果の現れだと思われます。

『モルトフォンテーヌの思い出』1864年 カミーユ・コロー

浮かぶイメージの一例をあげます。デジャブに似た感覚を覚えたことがありますか?初めて訪れたはずなのにその土地の薫りに郷愁を覚えたり、初めてあった人に親しみを感じたりする、それが浮かび上がる潜在意識です。

日頃少しずつ蓄積された潜在意識が夢で繋がり、具現化された映像として浮かび出てくることもあります。それもまたイメージが起こす現象です。

『通りの神秘と憂愁』1914年 ジョルジョ・デ・キリコ

次に湧き上がるイメージは感情と似ています。癒し、恐怖、不安、喜び、幸福な感情が何かと連動して突然突き上がってきます。そんなイメージがその時の自分のバロメーターになるのかもしれません。

哲学、宗教、及びあらゆる学問の関心事である「人は何処からきて何処へいくのか」という疑問と同様、表現のためのイメージを思考することも「何処からきて…」にあてはまります。

『われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか』

1897-1898年 ポール・ゴーギャン

いずれにせよイメージがないまま行動に移した場合、作品制作でいえば技工だけに頼ることになったり、渾沌としたアイデアを繰り返したあげく、その表現にすぐにあきてしまったりしがちです。たとえ、なんとか(いつの間にか)作品が完成したとしても次の表現制作のための展開ができずにいき詰まりを感じてしまいます。

『子宮内の胎児が描かれた手稿』 1510年頃 レオナルド・ダ・ヴィンチ

豊富な’イメージ’をもつためには、豊富な’取材’が必要です。その時に求めているもの気になるものにアンテナをひろげて生活していると不思議と情報がみえてきて必要な資料が集まっていきます。その時に何を望んでいるかでイメージできることも変わってきます。

『北斎漫画』 江戸時代 葛飾北斎

☆

Chapter6 ≪関心をもつと心が動く≫

エスキース(効率:計画性レベルの高さ)

「イメージを具現化する・思い描く理想を実現するための構想」

絵は脳を活性化する

エスキースとは、具体的な「夢」を具現化するというよりは、内なる欲求を吐き出す作業と言えるでしょう。

『眠る女たちの習作』 ヘンリー・ムーア

『彫刻のための人物習作』 ヘンリー・ムーア

体を動かした方が、喋りやすかったり、考えがまとまったりした経験がありませんか。エスキースは本番に失敗しないための練習ではありません。下書きとも違います。作業する手先と脳とは連動して機能するので、エスキースは脳を活性化させるための手先の運動と考えた方がいいでしょう。

頭の中で想像するよりは、実際に紙面に絵を描き、視覚で確認していった方がイメージの画像(空間)を修正し、理想の画面に近付けていくことができます。スポーツ選手がテニスラケットやバットを振りながら自分の理想のフォームに調整していく行為と同じです。また、完成された状態を画面に描きながら段取り(プロセス)の計画をたて、目的(コンセプト)を確認していく面は、旅行前に行き先を下調べし経費を考えて交通手段を検討したり、またどういう目的の旅行なのかを確認したりするような作業に似ています。

『壁画のためのエスキース』 レオナルド・ダ・ヴィンチ

長年の経験でこのような作業(思考)に慣れてきて、瞬時に頭の中だけで構想する人もいますが、制作(プロジェクト)の規模が大きくなった場合には特に必要になってきます。しっかりしたエスキースをすることで作品制作が無駄なく安定したものになります。

作品制においてエスキースは必要がないという人もいますが、旅行に例えるのならその人は「放浪好き」といえるでしょう。いい旅と思える状況を想像してみて下さい。ガチガチに計画された旅行も楽しむ余裕がなくリラックスすることができないし、逆に無計画すぎても無駄な出費が嵩み、貴重な時間を無意味に過ごすことになるかもしれません。

人によりますが、まずは目的を明確にし、事前に下調べ(観察)した上で適度に放浪というバランスがいいのでしょう。しかし、大金を掛けた大きなプロジェクトとなるといき当たりばったりというわけにはいきません。リハーサルを重ね、あらゆる事体を想定し想像力を働かせシミュレーションしていくことが成功に繋がっていきます。

『聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネ』、1499年 - 1500年頃 レオナルド・ダ・ヴィンチ

あなたなら一枚の絵を描くとしたら、どんな「旅」をしたいですか?また、旅することでどんな「絵」を仕上げていきたいですか?

夢をもつ人、理想の状況を思い描いている人はたくさんいるとはいえ、具体的に行動に移す人、移し続ける人の数は絞られてきます。行動に移せるということは未来へのビジョンが浮かぶということです。そのビジョンを基にエスキースは組み立てられていきます。

成功するためには元々そういった道を開いてくれるバックグラウンドがあると考えがちですが、何もないところから思い描くビジョンを実現するためにとった行動が、次の仕事へのバックグラウンドになっていきます。また成功するための重要な要素の一つとして「エスキース力」など、将来も続くであろう’展開(変化)’に対応していける力が大切になってくるのでしょう。いつも活き活きとして生命力に溢れた前向きな人は、目的を実現するためのエスキース力がしっかり身についているのではないのでしょうか。

知りたがりの万能人

1452年4月15日~1519年5月2日。イタリア、トスカーナのヴィンチ村生まれ。レオナルド・ダ・ヴィンチという名は「ヴィンチ村生まれのレオナルド」という意味。

画家としての側面は、その多様な才能の一部に過ぎず、芸術から科学に至る幅広い分野で業績を残した。絵画作品は十数点といわれているが、多くの科学研究の手稿などを残している。

トリノ王宮図書館が所蔵するレオナルドの自画像(1513年 1515年頃)

師匠を超えたダ・ヴィンチ

1466年に、14歳だったダ・ヴィンチは、フィレンツェで最も優れた工房の1つを主宰していたアンドレア・デル・ヴェロッキオに弟子入りしました。芸術家列伝を著したジョルジョ・ヴァザーリによれば『キリストの洗礼』でヴェッロキオとダ・ヴィンチは共作し、ダ・ヴィンチはイエスの横に控える天使たちを担当したそうです。当時のダ・ヴィンチの技術は、ヴェロッキオが「二度と筆をとらない」というくらい高いものでした。

また、20歳ほどで組合よりマスター(親方)の資格を与えられたことから、若くしてその才能は開花していたことがわかります。

『キリストの洗礼』 ヴェロッキオ

『キリストの洗礼(部分):左の天使がダ・ヴィンチ作』

ダ・ヴィンチが編み出したトリック効果

幅が9mもあるこの作品は、イタリアのミラノにあるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院の食堂壁面に描かれました。依頼を受けたダ・ヴィンチは、ただ題材を描くのではなく、絵の中にトリックを仕掛けています。「一点透視図法」で描くことで、イエスと12人の使徒がまるで見る人と一緒に食事をしているかのように描いたのです。

『最後の晩餐』1495-97年 レオナルド・ダ・ヴィンチ

サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会

一点透視図法は、消失点を1つ決めて、そこから放射線状に広げて空間を描く技法です。ではその消失点は絵のどこに設定されているのでしょうか。

答えはイエスの右のこめかみです。ダ・ヴィンチはイエスの右のこめかみに釘くぎを打ち、そこから糸を張ってテーブル、天井、床などを描きました。こめかみを消失点としたもう1つの理由に、イエスの顔のうしろの窓があります。窓の光が、放射線状にのびる天井や壁面の線の効果で、聖人の頭に描かれる光輪を感じさせることに成功しているのです

透視図法の効果で、イエスと12使徒が、修道院で食事をとる人々と同じ空間にいるように感じられる。

サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会

消失点が見つかるまでの絵画

絵という平面的な世界の中で、現実と同じような立体感を表現するには透視図法ほうが必要です。では透視図法を使わずに描くと、どうなるのか見てみましょう。

下に挙げた絵は、一点透視図法が編み出されていないルネサンス初期に描かれた祭壇画です。消失点が設定された絵と見比べると、空間に違和感を感じます。ダ・ヴィンチは当時の最先端科学であった消失点を研究した1 人であり、積極的にその技術を絵画に落とし込んだ画家なのです。

『聖三位一体、聖母、聖ヨハネ寄進者たち』1425-8年頃 マザッチョ

モナ・リザは微笑んでいなかった!?

”モナ・リザの微笑み”といえば誰だれもがイメージできるくらい有名な表情ですが、本当に微笑んでいるのかは研究者の間でも長年議論が続けられています。

一見すると微笑んで見えるのですが、スフマート技法による頬や口角の微妙な凹凸の表現によって「笑ってないのに微笑んでいるように見せている」という説があります。

ためしにモナ・リザの口の部分を隠して見てみてください。また、左右の目をそれぞれ隠したり、顔の半分を隠すとどうでしょうか。見える顔のパーツによって、モナ・リザの表情も変って見えるのではないでしょうか。

生涯に渡り加筆をし続けた未完の作品といわれる『モナ・リザ』。見る者にとっても常に新しい作品に見えるのはそのせいかもしれません。

アートはサイエンスであると考えた画家

「自分の芸術を真に理解できるのは数学者だけである」とダ・ヴィンチ自身が言葉を残したように絵画、彫刻、建築、土木、人体、科学技術などに通じ、多岐にわたる分野で足跡を残しています。そんな彼の研究の1つに人体解剖があります。

ダ・ヴィンチは、絵の対象となる生物の構造をしっかり理解することによって真実の美しさに近づけて描けると考えていました。実際に動物を解剖し、後に人体解剖に立ち会った彼は、自らも人体を解剖して得た知識で美術解剖学を始めたのです。

「人をさまざまなポーズで描くためには、姿勢や運動をするために骨や筋肉がどのような動きをしているかの理解とつくりの知識が豊かであることが大切である。」と語り、極めて精密に描き記録した解剖図などを、芸術的な図とともに1万3000ページにおよぶノートに描いています。

彼にとって生物の構造や水の流れなど自然の摂理、つまり「サイエンス」を理解することは芸術を探求し美を創作していくことと同じだったのかもしれません。

『ウィトルウィウス的人体図』 1485年頃 ダ・ヴィンチ

『レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿』より

☆

Chapter7 ≪自分に正直な人は面白い≫

アピール(個性:やりたいことを素直に表現できているのか。)

「自分の原点を再認識する・他者に物事を伝える力」

思いが強いほど影響力をもつ

すんなりと自分の気持ちを相手に伝えられることができるのはどんな時、どういう状況なのでしょうか。逆に素直な自分を表現できないときはどうしてでしょう。邪心、周囲の反応、思い込みなどに気を乱されて表現が鈍ってしまうのでしょうか。

『真珠の耳飾りの少女』1632-1675年 ヨハネス・フェルメール

あくびなどの生理現象は自然と出るのでしょうが、喜怒哀楽は、感情をおさえて(隠して)しまうなど生理現象に比べると我慢しやすいことも影響しているかもしれません。「嬉しいけどすましている」「怒っているのに笑ってごまかす」「嬉しくもないのに喜んでみせる」など、本人も周囲の人も精神的に消耗していきます。文明社会で他者と協調性を持って生活していく以上、自分の感情をおさえることも必要でしょうし、ルールを守るということはそういった組織の制約を架せられるということなのでしょう。

日本では受け入れにくい他国の感情表現があります。自分を「アピール」することは奥ゆかしさと礼儀を重んじる日本人にとって比較的苦手な行為なのかもしれません。「自己アピールすることが美徳と言い切れない社会」とも言えるのでしょう。しかし、「アピール」することを拒んだり、面倒がったり、遠慮し続けるとあなたを取り巻く様々なチャンスから取り残されていくことになりかねません。作品もそうです。何のアピールも感じないものは誰の目にも止まらない冴えない作品となることでしょう。他者に物事を伝えるためにはパワーが必要になります。もし、あなたに高いスキルがあって、どんなにすばらしいアイデア(作品)があったとしてもそれを「アピール」する力がなかったらあなたの能力が「宝の持ち腐れ」になってしまいます。

『ヴィーナスの誕生』 ボッティチェルリ

「デザイン&アート」作品など何らかの表現で自分をアピールしていく場合、その作品を発表する`場`あるいは`時期(タイミング)`は、その表現に対する評価(価値)を左右していく大切な要素(判断基準)と言えます。そう考えるとどの場で、何を表現(発表)するのかということの前に、それが現代社会に対してどんな「アピール」に繋がってくるのかということが重要になってきます。また、作品制作の過程において、その「アピール」の内容(メッセージ)がその表現の志の高さに大きく影響してきます。

『バベルの塔』 1563年頃 ピーテル・ブリューゲル

時代を越えて引き継がれている習慣や表現、「デザイン&アート」作品には、それだけ社会における影響力が強い「メッセージ」「志」が込められているのでしょう。モチベーションが高く、アピールする意欲が強いほど影響力のある表現となります。

では、「アピール」とは何でしょう。主張、懇願、要求、意志表明、呼び掛け、訴え、叫ぶことで自分の目的を表現する政治家の行為を思い出します。その生きるための欲求に素直に行動し続ける乳児の姿を思い出します。生命力に溢れたその姿に感動をすることが頻繁にあります。そんなところに人が生活の中で「何か表現手段を選択して自己アピール」する必然性の答えが秘められているかもしれません。

『紅白梅図屏風』 江戸時代 尾形光琳

風景画のモネと人物画のルノワール

モネはニューヨークで画家として成功し、経済 的に安定していた50歳になるころ、パリ郊外の ジヴェルニーにある自宅に「花の庭」と「水の庭」 をつくりました。その庭の中で『睡蓮の池』など、たくさんの風景画を描いていったのです。その頃、対照的に自分の家族や友だちなどの人物画を中心 に描いていた印象派の代表的な画家ピエール=オ ーギュスト・ルノワールと比較されて、後世で「風 景のモネ、人物のルノワール」と呼ばれました。

☆

Chapter8 ≪好きなことが才能、続けられることが実力≫

魅力(独自性)

「私しかしないこと・私だからすること・何時間でも続けられること」

私しかしなさそうなこと。例えば私の場合、子どもの頃から人が集まることと誰かのサポートをすることが好きでした。奉仕とかボランティア活動をしたいということとは少し違って、自分自身あるいは家族のために行動していることでも結果的に人と人、人と何かの「橋渡し」に繋がっていくことに充実感を感じています。

そんな人はたくさんいるでしょうが、デザイン&アートの分野で私の培ってきたことを使って、それも日本で…という具合に私のもっている条件をつけていくとその人数も絞られていくはずです。そんなことが自分のやりたいことへの自信にも繋がったりします。どんなことが自分の自信として思えるのかで、それぞれのモチベーションが決まってくるように思えます。

ポスター『ムーラン・ルージュのラ・グリュ』1891年 トゥールーズ=ロートレック

私だからしていること。その時代、周りの環境も大きく関わってくるのでしょう。その時やっていること(習慣)や行動範囲を客観的に見直してみると意識していなかった自分自身の姿が浮き上がってきます。

”著名人の行動、報道のあり方などテレビに向かって文句をいっている。流行に敏感。無意識に落書きをしている、喋っている。散歩が好き、暇であることが好き、嫌い。知らない人の中にいたい、集めたい…”など。自分の中では勝手に「普通」と思い込んでいることが意外と独特でその人の持ち味の現れだったりします。自分の特徴を発見して、その力を発揮していきましょう。

富嶽三十六景『凱風快晴』 1832年 葛飾北斎

何時間でもやっていられる。「いつの間にか時が過ぎていた」という感覚を覚えたことはありませんか?自分に適していることに気が付かずに見過ごしているのかもしれません。「仕事と遊びは別」、でしょうか?そんな考え方をいつ、どこで植え付けられたのでしょう。学校では、休み時間が「遊び」の時間?教室で学習することが楽しく「遊ぶ」になっている授業もたくさん存在しているはずです。家族が囲む食卓が「楽しい一時を過ごす場」になっている家庭もたくさんあります。職場の「仕事で遊ぶ」ために出勤する人もいます。

唐突ですが、私は雲が好きで、やさしい雲、かっこいい雲と勝手に分類することで楽しんでいます。そんな時、その状況から何かを会得していると考えるので何時間たっても集中力が続きます。結果的にその場で過ごした時間に価値を感じ、その多くが記憶に残っています。記憶に残るということは、意識しようがしまいがその時が充実していたということです。逆に充実した時間を過ごすために何をすればいいのか再認識するためには、自分の記憶をたどってみるのも一つの方法でしょう。

『記憶の記録 数分間 台風前日Ⅰ』 文田聖二

道ばたの草木や石ころに心を引かれる人もいます。 「そんなことで?」 でも、その人にとっては幸せなのです。 心が揺さぶられるものも人によって違います。続けられることが実力。 癖は魅力。 好きなことが才能。 自分という人間は自分だけ、 磨かれた感覚が、自分らしい幸せを見つける力になると考えています。

前衛芸術家が注目した日曜画家 アンリ・ルソー

何をしたかではなく何のためにやっているのかが、心に響く。 日曜画家だったアンリ・ルソー 世界的に知られる名画はすべて50過ぎに描いた作品。 生前、モンマルトの画家たちは「へたくそ」と馬鹿にしていた中、アカデミックな美術教育を受けていない素朴派の

彼の才能を認めていたのがピカソ。

『蛇使いの女(The Snake Charmer),』 1907年 アンリ・ルソー

☆

Chapter9 ≪美意識をもったスタイル≫

手段・持続(スキル:他者への説得力)

「イメージを表現できる方法、テンションが上がる行為、性分」

アートの授業で、「どんなアートをしたいですか?」という問いに対して、「写真、絵画、映画、彫刻…がしたい。」など、ほとんどの学生が「イメージ・モチベーション」ではなく「限定された制作手段」を答えてしまいます。

「どんなことがしたいですか?」と質問をかえると「冒険がしたい。日頃訪れない場所を探索したい。`基地`をつくりたい。物語をつくりたい。話題のもの、場所を調査したい。何かの役に立ちたい…」などの返答が出てきます。それこそアートの活躍の場になっていくはずなのに答えた本人にそんな認識がないのです。

『クリスティーナの世界』 1948年 アンドリュー・ワイエス

以前、パリ在住のアーティストたちと現代美術交流としてパリ市内に滞在(アーティスト・イン・レジデンス)し彼らと生活を共にしました。そのときに彼らの生活と密着した美術意識、社会でのアートの重要性、アーティストが存在する必要性、一般市民の芸術への理解や関心の高さを体感しました。

日本では、芸術教育の影響なのか、芸術に対する認識の浅さの現れなのか、一般的に芸術の鑑賞や表現の幅を限定し、しかも「表現手段」は音楽、写真、絵画、映画、彫刻 といったものの枠内で考えてしまう人がたくさんいます。

ガーデニングも料理、手紙、手編みのセーターも遊びで造った土だんご、砂の城、壁の落書き、収納など日常の中に「デザイン&アート」が溢れています。

例えば、散歩は日常的な行為だが、何か明瞭な「イメージ・モチベーション」あるいは「衝動」をもった場合、それは「表現(パフォーマンス)」となりえるでしょう。私たちは生活を営むことですでに「デザイン&アート」に関わっているのです。あなたがやりたいと考えていること(衝動)が「デザイン&アート」の表現になりえるのです。

Dalton Ghetti作品

「デザイン&アート」とはそれを表現する手段のことではないと述べてきましたが例外的な見方ができる場合もあります。例えば「無形文化財」に指定されている「技」などがそうです。「技」そのものが芸術といえることがあります。旅行にしても人とのコミュニケーション方法にしても目的達成(結果)を優先すれば、その手段(過程)は重要ではない。しかし、その過程(工程)にこだわるとしたら、その選択した工程そのものが「芸術」となるのだろう。なぜなら、たくさんの工程を重ねて制作される「漆塗り」などは日本の伝統工芸の「職人技」自体が芸術となる行為(表現)といえるからです。

『白綾地秋草模様小袖』

『八橋蒔絵硯箱』

では、デザイン&アートの「手段」は何を選べばいいのでしょうか?結論をいえば「衝動」に素直になればいいのですが、その「素直になる」ことがけっこう困難なのでしょう。「パートナー」みたいなもので、その選択を難しく感じている人が多いのです。

出会い(運命的なもの)もあれば、目的達成のために相性の合うものを探し吟味して選択する必要があるのかもしれません。いづれにしても常に自分が自然体で素直に振る舞えることが大切で、更にあきないで続けるほどにテンションが上がっていくものを選べるといいのでしょう。

『サマリー夫人』1877年 ピエール=オーギュスト・ルノワール

ありがちですが、最初から道具や手法、技法にとらわれない方がいいでしょう。そのためには、まず自分自身を「知る」必要があります。「自分」とはどんな存在で、どんな習性をもった「生きもの(表現者)」なのかがわからないと相性の合った「手段」はみつかりません。また、自分を知る様にその「手段」のことも末永く”共存”していくために少しは知っておく必要があるのでしょう。その「手段」があなたの「パートナー」になったとしたら、生涯を通じてきっと心強い存在になってくれるはずです。

☆

Epilogue ≪アートが人らしさ≫

日本人は、不快を快に転じることのできる文化を持っている。 西洋の画家たちを驚かせた浮世絵師 広重の雨の表現。 当時、線で雨を視覚化する発想はなかった。今、当たり前のものとしてみている、感じていることは先人が気づかせてくれた。

『名所江戸百景 大はしあたけの夕立 』1857年 歌川広重

アートは「非日常的なもので、何だか分からないもの」と思い込んでいませんか。美術館や画集で世界的なアートを鑑賞してもよく分からないのは、絵心や感性、才能の有無の問題ではありません。言葉や歴史・文化が違う異国の書籍や映画を翻訳や字幕なしに眺めているようなものなのです。

『サルダナパールの死』1827年 ウジェーヌ・ドラクロワ

中国春秋時代の軍事思想家 孫武の兵法書『孫子』に記されている「彼を知り己を知れば百戦して殆うからず。」を読み解けば良く理解できます。

アートには、それぞれ制作された成り立ちや題材の意図、技法の発展、画材の発明、作家の師弟関係やライバル、パトロンなど作者に影響を与えた人々など環境や社会背景の違いがあります。また、その時代のサイエンスとも共鳴し合ってきたアートは、文化的な生活習慣のあるすべての人に関係しているのです。アート作品や作家のエピソードは、その国の歴史や文化を理解すれば異なる文化圏の人々の心にも響くはずです。

『モルトフォンテーヌの思い出』 1864年 カミーユ・コロー

ヒトの祖先が絵を描きはじめてから現代まで3万年ほどのアート ヒストリーがあります。アートの歴史はヒトの進化の歴史ともいえます。美術館や学校など限られた空間だけでアートを意識して鑑賞したり学んだりしている数百年間は、3万年のアート ヒストリーの中では、ほんの一瞬の出来事です。

古代では木の実などの樹液や土、血液などを混ぜて作った絵具と木の枝や動物の毛を画材として使い、中世ではモザイク画やフレスコ画などの技法が開発され、ルネサンス期以降、絵画技法の発展や油絵が発明されてから現代まで、社会の変化に伴って絵画様式もその役割も変わっていきました。このようなアートとサイエンスの発展によって、ヒトや社会の進化が促進されたともいえるのです。

「脳内革命」によりホモ・サピエンスが生き残り、さらに「科学革命」によって地球上にヒトだけではなく、ヒトが必要とする動物(家畜やペット)や植物(農産物)が爆発的に増えていきました。世界的大ベストセラー『サピエンス全史』では「脳内革命」によってヒトが劇的に進化したことが記されていますが、これは火を発見したことや道具を発明し使うことで、食事などの習慣が変わり、他の動物とは違った生活をしているから脳が発達したということだけではありません。他にも存在していたヒトの種族の中で、私たちの祖先である「ホモ・サピエンス」が唯一生き残ったのは”虚構“する能力が生まれ、それこそが一気に脳内革命を引き起こしたということです。

『ライオンマン』

何か才能や技術がないと創作、表現をすることが出来ないと勘違いをしている方がたくさんいます。絵にしても小説にしても勉強、仕事や遊びにしても大切なのは才能や能力の有無ではなく突き動かす衝動(虚構、仮説)であり、その衝動を誰かに伝えたいという欲求があるということです。だから時代を超えて多くの人に支持され残っているアート作品からは、作者の生き様や”強い想い”が浮き彫りになってみえてきます。

そんな独特な衝動と欲求(表現)を読み解いていくと作品制作の意図や魅力に気づき、閉塞感から解放され、自身のモヤモヤしていた気持ちが晴れてバージョンアップすることができるのです。だからアートを理解できると気持ちが良く、リフレッシュして失くしてしまった自信や元気が出てくるのです。

『われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか』

1897-1898年

作家自身と創造したアート作品は「気質、習慣、思いの強さ、誰かの支え、出会い、環境、…」とさまざまな境遇(組み合わされた条件)の違いによって異なる魅力や特徴、それぞれが唯一無二のものとして構築されたといえます。

アーティストは十人十色で、それぞれが違った生き方をしています。それだけ生き方にはたくさんの選択肢があるということです。幕末志士の坂本龍馬が『人の世に道は一つということはない。道は百も千も万もある。』と語っていたように誰でもそれぞれ自分が選んだ表現(仕事)を磨いていけばいいのです。

坂本龍馬

ドイツ出身のユダヤ人哲学者、思想家であるハンナ・アーレント(マルティン・ハイデッガーの元恋人)は、食べていくためにやることが「労働」、クリエイティブな自己表現が「仕事」、公共のためにやることが「活動」だと考えました。

哲学者・思想家 ハンナ・アーレント

ドイツ出身のユダヤ人哲学者、思想家であるハンナ・アーレント(マルティン・ハイデッガーの元恋人)は、

「仕事」を【労働・仕事・活動】の三つに分けて考えました。

【労働】とは

食べていくためにやること、生活、我慢(つらい)、トラバーユ(労苦、骨折り)

【仕事】とは

クリエイティブな自己表現、充実(楽しい)、やりたいこと、探求したいこと

【活動】とは

公共のためにやること、ボランティア、満足(嬉しい)、奉仕

絵を描くことが、ビジネス(仕事)にも有用であることが最近、浸透してきているようです。絵を描くことは、絵のプロになるためだけに必要なことではありません。絵の描き方を習うということは、じつはものの観方、多角的な視点、考え方、伝え方を学ぶということであり、それは単に目で見るよりもずっと多くのことを意味しているのです。よく観て繰り返し絵を描くことでものごとを前とは違うやり方で観ることができます。その身につけた技能を応用して一般的な思考や問題解決の能力を高めることができます。この能力は、すべての仕事にも有用性があるのです。 その人の余暇の過ごし方が、余生の過ごし方になり、自分で考えて選んだ生き方が「人生」になっていくのです。あなたにとって「アートは仕事と無関係」だと言えますか。

”絵画や小説など芸術の手法は「異なった日付のさまざまな出来事や小さな事件を現在という時間のなかに呼び出し混合する」” by レヴィ ストロース

芸術を愛するフランス人の働くこと、トラバーユ【travail:仏】は 痛み、労苦、苦悩を意味します。フランス人の社会人類学者クロード・レヴィ=ストロースは日本人の仕事に対する考え方、特に地方の民芸、職人の創造性のある仕事に興味を持ち 日本の仕事をtravailと訳せないと言ったそうです。

日本文学も俳句もビジュアル的な言語、生け花も茶道もビジュアル的な文化、日本の文化は映像文化なのです。日本人は、世界の中で絵が上手い民族であることをあまり意識していません。

日本人はビジュアル人間、ビジュアルを巧みに操ってきた民族なのです。だから日本アニメや漫画は世界から支持されています。そのDNAをもっと教育や仕事に活かせるのです。

富嶽三十六景『神奈川沖浪裏』 1831-33年(天保2-4年)頃 葛飾北斎

Bình luận