アートシンキング 不快を快に転じることのできる文化

- 聖二 文田

- 2025年9月14日

- 読了時間: 5分

更新日:2025年12月8日

浮世絵の影響を受けたのは画家だけではありません。

音楽家ドビュッシーが1905年に発表した交響詩「海」の楽譜の表紙は

北斎を模したものでした。彼も自宅に多くの浮世絵を飾っていたとか

日本のソウルペインターが葛飾北斎なら、画家ターナーは英国を描き、もっともイギリス人の心を揺さぶってきた巨匠といえる。

知識ではなく感性で現実を捉え世の中をみているクリエイター。

英国、イギリス人を知りたければターナーの絵をみれば良い。

黄金比 1:1.618、約5:8の長方形。

この比率はギリシャ彫刻や絵画に使われているが、最も安定したバランスのいい比率として、金閣寺やパルテノン神殿の建造物、ピラミッドにも使われている。

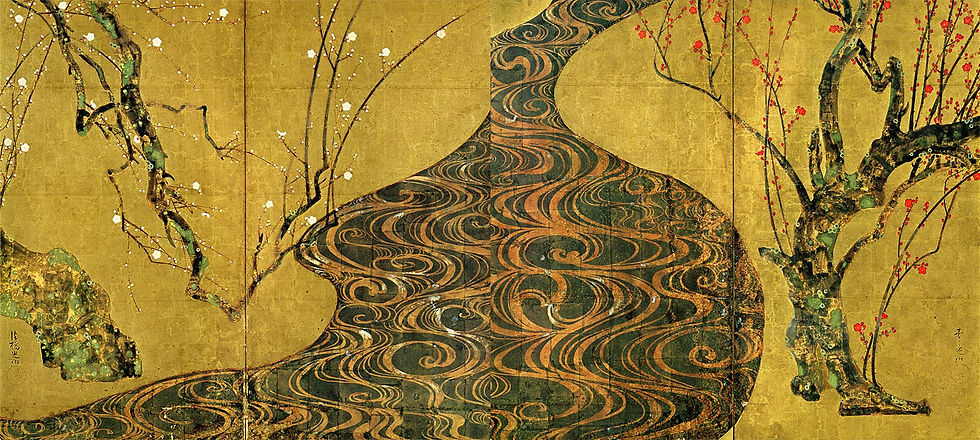

尾形光琳の『紅白梅図屏風』は、 右に梅の老木、左に梅の若木、その間(中央)を川が末広がりに流れる。明快にごく自然にメッセージを伝えている。

潔いというか直感的に訴えてくる。

老いも死も嫌いも辛いも必要なものとして受け止める。

これからさらに日本文化とその源流の潔さの魅力が世界で見直され注目されていく。

日本人は、不快を快に転じることのできる文化を持っている。

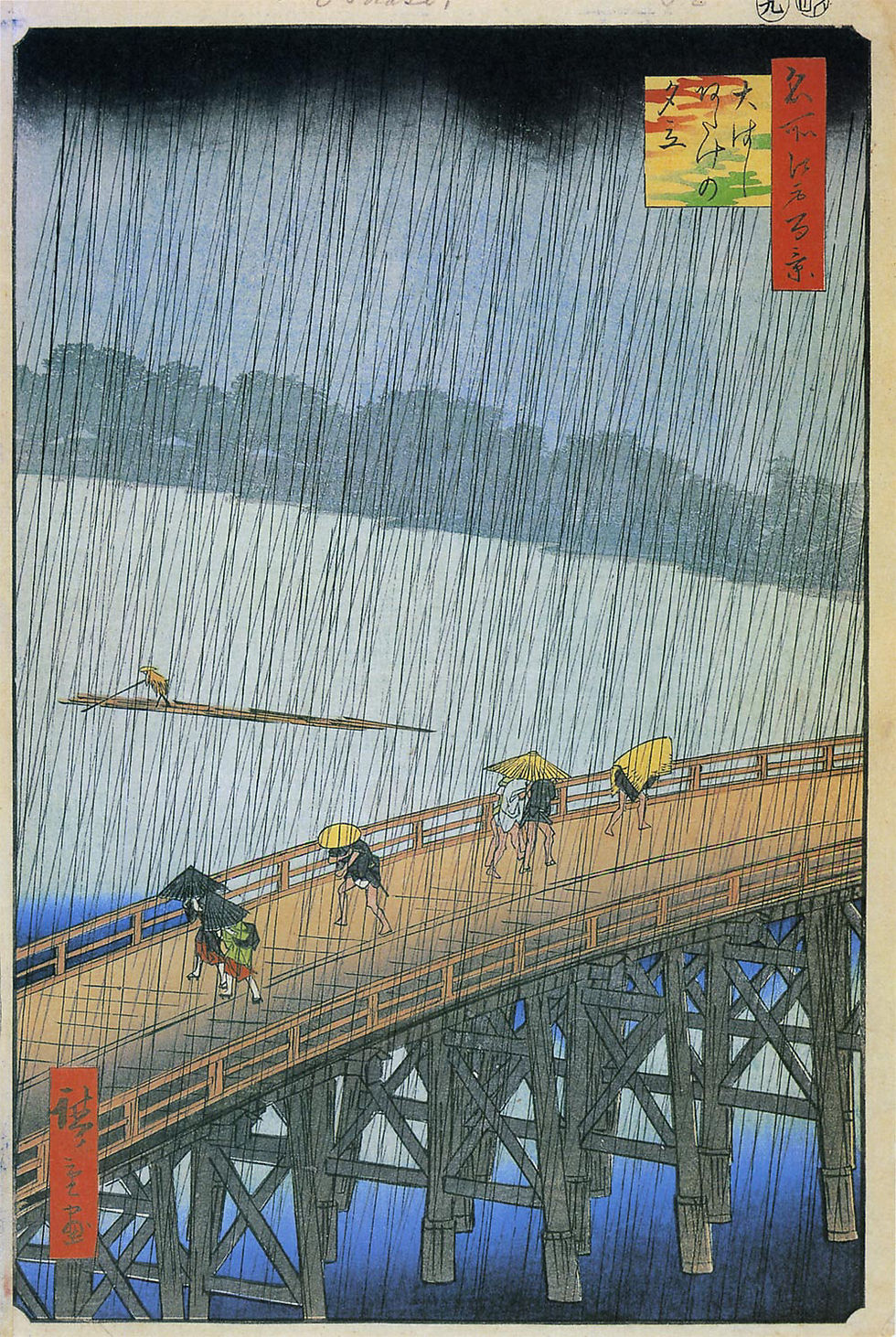

西洋の画家たちを驚かせた浮世絵師 広重の雨の表現。 当時、線で雨を視覚化する発想はなかった。今、当たり前のものとしてみている、感じていることは先人が気づかせてくれたこと。

天気の悪い日には、広重の浮世絵「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」をどうぞ。

雨も風情があっていいものだと、不快を快に変えて楽しもう。

評判の町娘の名前を出した肖像画を世に出すなどして、役人ににらまれながらも絵を庶民の文化にしてくれた喜多川歌麿。

歌麿の身近な存在をスター(アイドル)にしていく発想が、日本文化として現代に引き継がれている。

ゲゲゲの鬼太郎は妖怪から人間を守っているのではなく、

身勝手な開発や自然破壊を続ける人間と

風習や自然を守り伝承しようとする妖怪たちとの間(文明と文化)に立って

最善の解決策を考えている。

俳人は、魅力的な色とかたちを扱う絵師と似ている。

季節を象徴するビジュアルを魅力的な言葉に置き換えている。

坂東玉三郎氏の芸の目的は 「お客様に生きていてよかったとおもっていただくこと」

東洋美術は地と図の緊張感(線の表現)、西洋美術は光と影の演出(ムードメーカー)。

日本の絵巻物、浮世絵の洗練された線の表現に対して、

西洋の光と影の演出は、バロック絵画が際立っている。

日本では芸能スポーツに関する情報やその選手、芸能人たちの活躍は各メディアで頻繁に紹介され、社会におよぼす影響力も知られていますが

デザイン&アートはあらゆる分野で活躍できる可能性を秘めながら、その威力や魅力を充分に有効利用されていない。

日本文学も俳句もビジュアル的な言語。 生け花も茶道もビジュアル的な文化。

日本の文化は映像文化。 日本人はビジュアル人間。 ビジュアルを巧みに操る民族。

日本人がよんでいるkamiって、海からやってきた渡来人を象徴するkame,亀さん。

いずれにせよ、外部を素直に受け入れてきた日本文化は凄い。

黒澤明監督遺作となる脚本の『雨あがる』に出てくる侍夫婦と

似たような境遇の侍夫婦が北野武監督の『座頭市』に出てくる。

侍夫婦の表現や作品全体に漂う空気感の違いは, 両監督の死生観の違いなのでしょうか? 黒澤明監督の脚本からは、ひたむきに生きる人たちへのエールを感じる。

映画『コンタクト』で知的生命体から届いたメッセージは

2次元ではなく3次元で解読するといった設定。

経営の神様である松下幸之助が

「経営とは、白紙の上に平面的に価値を創造するだけではない。立体というか四方八方に広がる芸術である。となれば、経営者はまさに総合芸術家。」と言っている。

世界的な映画監督の巨匠 黒澤明は、モノクロ映画の撮影時にもセットの配色にこだわっていた。彼は絵画、特にゴッホが好きで、映画の絵コンテを絵画のように描いていた。

ケニアに滞在していた知人も日本の「おもてなし」のレベルは異常に感じるほど凄いと再認識したらしい。

他国と同様に日本の”普通”は海外からは想像を絶するものが色々とある、らしい。

西洋美術・文化や日本文化を学んでわかること。

日本人は、自分たちが感じている以上に

絵や言葉で思いを伝えることが、西洋人よりも上手い。

武相荘。白洲夫妻が疎開先で住居にしていた家。

「最も贅沢なのは、職人を使うこと」、白洲夫妻のアイデアを詰め込んだ住居。

モナ・リザは、隈取がバツグンに似合う。

英語であるドローイングという言葉は 素描の意味での外来語として日本で定着していたフランス語のデッサンに対し 1960年代に入ってから割り込んできて、日本でも一般的に使われるようになった。

デッサンの語源は、デザインの語源と同じデザーナーレで 企画、計画、設計図と行った意味を持つ。

西洋(バロック絵画)は、宗教、歓喜、誇張、躍動を描いた。

日本(浮世絵)は、生活、季節、時間(経過)情緒を描いた。

コメント