アートシンキング 日本文化と西洋文化の逆転

- 聖二 文田

- 2025年9月14日

- 読了時間: 6分

更新日:2025年12月8日

自然からの恵みである森や川を共有し、共存していた縄文人を日本人のルーツとして捉えた岡本太郎は、大阪万博で『太陽の塔』をデザインした。

渡来人が森を切り崩し田畑にし稲作が始まった弥生時代から大きな争いが始まった。

日本文化のルーツは縄文時代。

顔の表情があまりないギリシャ彫刻。これは古代ギリシャ人の考えであった『人間的感情を公で出すのは野蛮である』に基づくもの。

日本でも平安貴族と鎌倉武士それぞれの考えの違いで彫刻の表情が全く違う。

どの時代も人の考え、思いを伝えている。

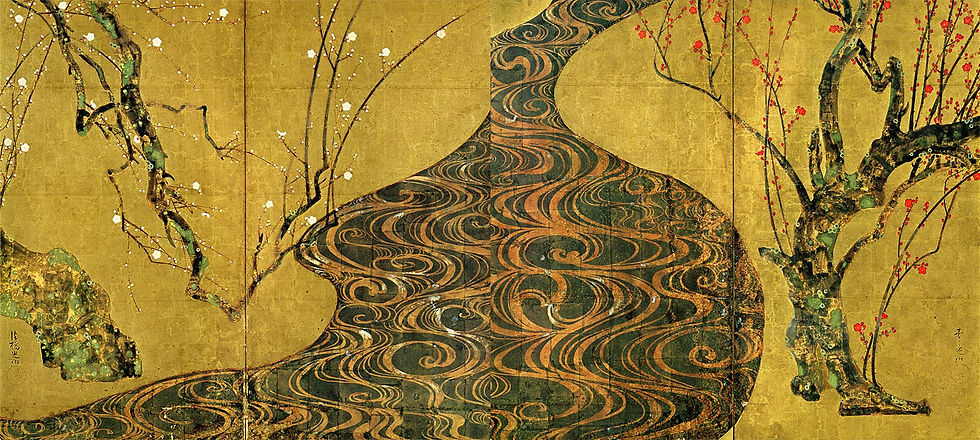

江戸時代に俵屋宗達が描いたとされている(作者の落款が押されていない)【風神雷神図】からは、映像的な動きが伝わってくる。

三十三間堂にある勇ましく躍動感が特徴の鎌倉時代につくられた木彫をモデルにして描かれている。

日本まんが・アニメのルーツといえる『 鳥獣人物戯画(ちょうじゅうじんぶつぎが)絵巻』。

平安時代後期から鎌倉時代までの80年間をかけて、無名の僧侶たちによって庶民の日常生活が、擬人化された動物キャラクターで描かれた。

「草木国土悉皆成仏(そうもくこくどしっかいじょうぶつ)」

この仏教思想が、日本のロボットやキャラクターたちに命を吹き込んでいる。

草も木も土や風に至るまで地球上のありとあらゆるものに仏が宿る。

人間と同じように魂を持つという考え。

だから日本人は、ロボットを友だちと考える。

世の中に動画というものがない時代に動画的な視点で描いていた絵描きがいた。

宗達、光琳、広重、北斎、…、そして若中。

西洋絵画は”場面”を光と影で劇的に捉え歓喜を伝える、いわゆる広告看板。

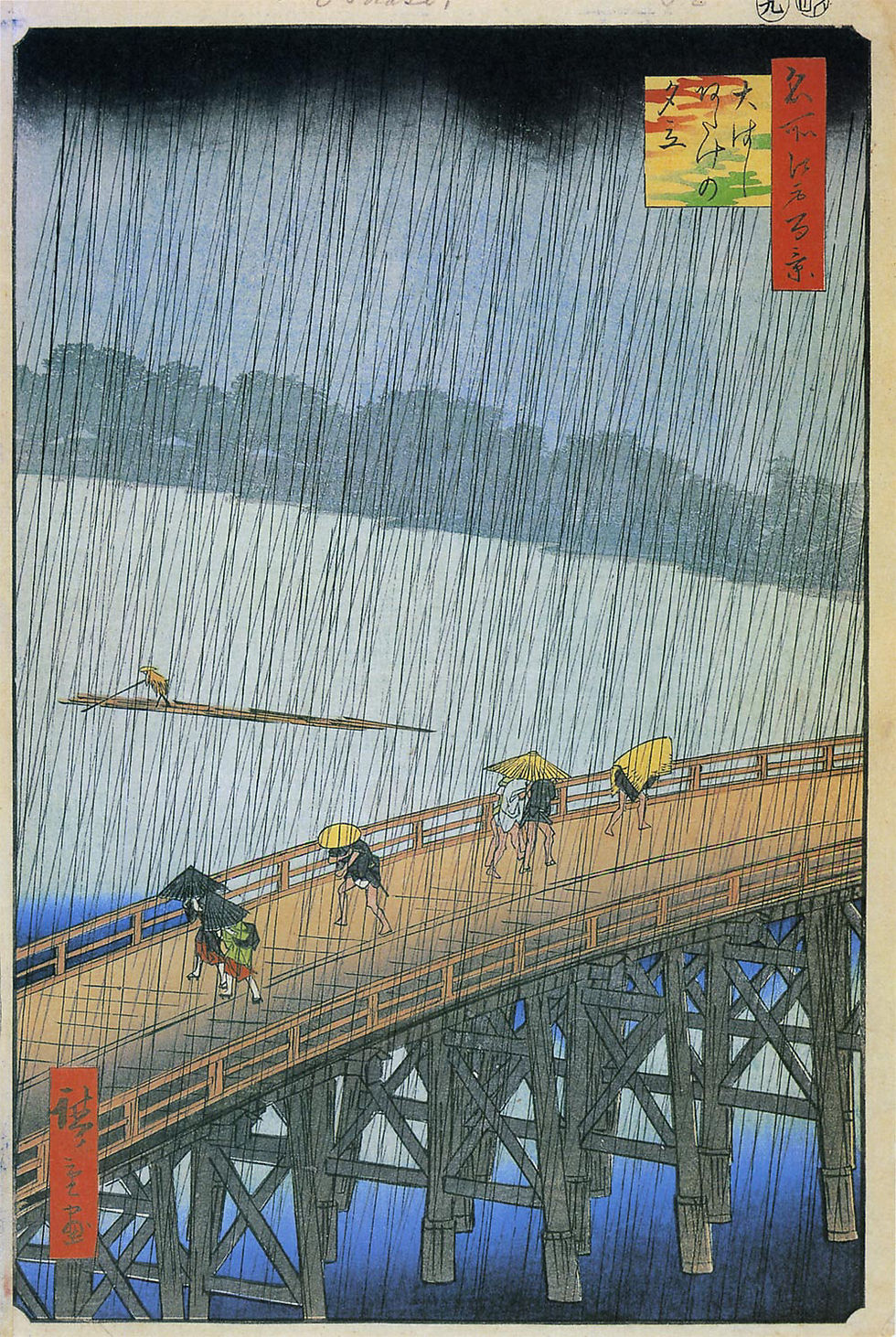

日本の絵師は瞬間を捉えるのではなく、連続性や構図で時間の流れを捉える”映像”を描いていた。

西洋の画家たちを驚かせた浮世絵師 広重の雨の表現。

当時、線で雨を視覚化する発想はなかった。

今、当たり前のものとしてみている、感じていることは先人が気づかせてくれた。

気がついていない画期的、革命的なことが、まだまだたくさんありそうだ。

背景を排し、大胆な色、平面的な人物画『笛吹き少年(1866年 )』の作者エドゥアール・マネ。

彼も日本の浮世絵の影響を受け、描く色やタッチがシンプルに洗練されていった。

それまでの「西洋が優れている」といった考え方から

印象派の画家たちによって、西洋文化と日本文化に逆転が起こりはじめた。

明治時代に西洋の美術や哲学を日本に導入したときの間違った解釈をそのまま現在まで引き継いでいることがまだある。

日本の近代絵画(洋画)の草分け的画家 安井曾太郎が日本で独学中に描いたものとフランス留学中に描いたデッサンとは明らかに違う。

油絵具で描いた絵を「油彩」とか「油絵」「洋画」なんていったりします。

欧米から入ってきた技法の「洋画」を東京藝術大学では「油画」としてます。

「日本画」に対して日本の「油画」という意味があるようです。

岡倉天心は渡米先にて、 羽織袴姿で闊歩する日本人留学生らに

「お前たちは中国人か日本人か?」とからかってきたアメリカ人に対して

「お前たちはモンキーなのかヤンキーなのか?」とやり返した。

岡倉天心は、西洋文化を受け入れながらも

西洋に引けを取らない姿勢で日本の近代美術を支えた。

レオナルド・ダ・ヴィンチが「凡庸な人は見ることなく見ている」と嘆西洋が合理性と進歩の中で「論理的に再構築された世界」を志したのに対し、日本は繰り返しの鍛錬の中で「美の上達」という時間感覚を育みました。刀鍛冶や能楽師の千日の稽古は、厳格な分業に支えられた近代西洋の仕事観とは異なり、修養の道そのものでした。

その違いは現代社会にも息づいています。産業革命から効率化を重視した西洋企業社会と、共同体の調和を美徳とする日本の職場文化。どちらも一面的に語られることはできません。効率を極めた西洋の働き方がテクノロジー革新を推し進めた一方、日本的な美意識は、モノ作りの精緻と人間関係の機微を支えてきたのです。

フランス語のtravail(トラバーユ)が「苦悩」「労苦」を意味するように、西洋では働くことはしばしば試練でした。一方、日本の職人の営みは、社会人類学者レヴィ=ストロースが指摘したように単なる「労苦」とは訳せません。彼らの仕事は祈りのように美しく、形の中に魂を吹き込みます。

その視線は、職人が余白に託した感情や、レオナルドが光に見た宇宙力学の延長線にあります。働くことを「芸術」と呼ぶのは誇張ではありません。むしろ、日々の仕事を通じて人が心を耕し、社会に響きを与えることこそ、本来の働き方なのです。

いたように、生き方を芸術に高めるためには、感覚を研ぎ澄まし、小さな発見を積み重ねていくことが必要です。歳を重ね、美しくなる人は、感覚を鈍らせず日常に潜む喜びを糧としているのです。

芸術としての生き方

松下幸之助が「経営は総合芸術だ」と語ったのも、人が働くことを単なる営利や効率の追求にとどまらせなかったからでしょう。そこには「経営とは立体的な創造である」という東洋的な調和のまなざしがあります。利益追求の向こうに人間の美があると信じたからでしょう。

歌舞伎の坂東玉三郎の「お客様に生きていてよかったと思っていただくこと」も、職業を超えた芸術的使命感を示しています。

落語家・談志が「型がある者は型破りになれる」と言ったように、日本の「働く」は日々の鍛錬を通じ、美意識を育て、やがて型を超える自由へとつながっていきました。

東西の橋をかける

西洋の「論理」による光と影の芸術と、日本の「情緒」による線と余白の芸術。それは対立ではなく、人間の可能性の両翼です。違いを認め合い、学び合うとき、人は働き方や生き方を新たに創造できるでしょう。

美術と労働の歴史に刻まれてきた違いは、明日を生きる私たちへの問いかけです。「あなたの働き方は、あなたの美意識を磨いているだろうか?」この問いが、東と西を越えて、人類がより美しく生きるための道標となるはずです。

老いも死も嫌いも辛いも必要なものとして受け止める。

これからさらに日本文化とその源流の”潔さ”の魅力が

世界で見直され注目されていく。

改めて、今までの自分の絵画の見方が変わります。ありがとうございます 言われて初めて気づくこと、新鮮です。感謝