マンガに学ぶ質感表現

- 聖二 文田

- 10 時間前

- 読了時間: 2分

マンガを描くとき、「この服はふわふわ」「この机はツルツル」といった“質感”を出すことはとても大切です。実はその表現方法には、西洋と日本でちょっとした違いがあります。

西洋の絵画は「光と影」で質感を表現してきました。

たとえば、木の丸太を描くとしたら、影の落ち方や光の反射をていねいに描き分けることで「丸み」や「硬さ」を伝えるのです。明暗(グラデーション)の技法を使うことで、立体感や奥行きまでも描くことができます。

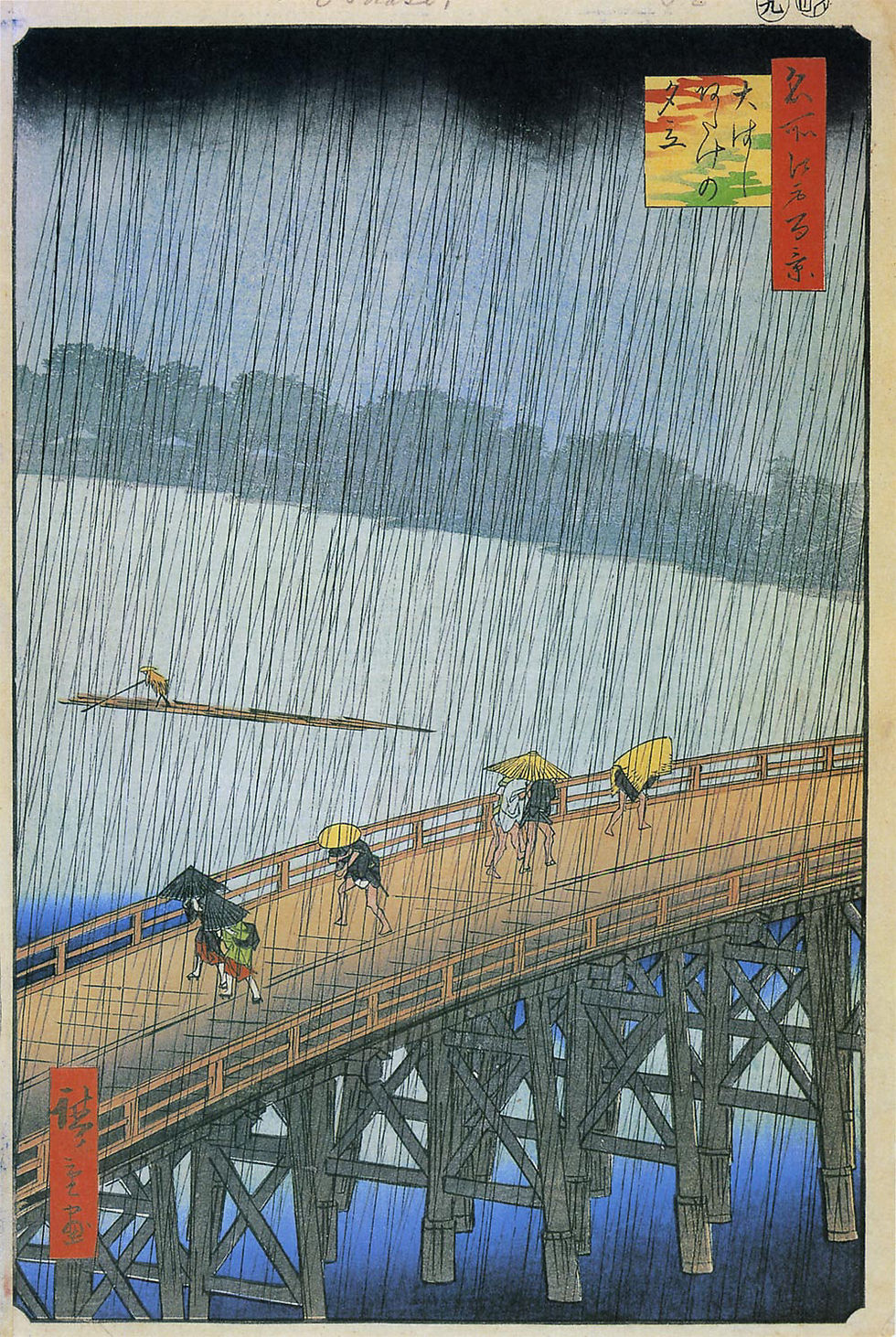

一方、日本の伝統的な絵は「線」が主役です。「線の太さ」や「筆の勢い」、「途切れ具合」などを工夫して、形や質感を感じさせていました。

たとえば、『鳥獣戯画』のウサギやカエルはシンプルな線で描かれていますが、跳ねる軽やかさや毛並みの柔らかさまで伝わってきます。これは「線そのものが感情や質感を伝える」日本独特の考え方です。

マンガは、この日本の「線の文化」をしっかり受け継いでいます。キャラクターの表情をほんの数本の線で描いても、私たちは「怒っている」「笑っている」とすぐに分かりますよね。これは、複雑なものをシンプルに記号のように置き換える、日本的な質感表現の魅力です。

つまり、西洋が「光と影でリアルに迫る文化」だとすれば、日本は「線を磨き、シンプルに核心をつかむ文化」と言えます。そして、この“シンプルなのに伝わる力”こそが、今の日本のマンガ表現の強さにつながっているのです。

댓글