未知のもの、求める夢は描けばいい

- 聖二 文田

- 2025年11月16日

- 読了時間: 3分

更新日:23 時間前

人は、なぜわざわざ絵を「描く」のでしょう。

色や形、音や言葉──それらは生きるうえで必ずしも必要ではありません。

それでも何千年ものあいだ、人はアートをやめませんでした。

「芸術」という日本語は、西洋のartを訳すために生まれた言葉です。

けれど、もともとartは「リベラル・アーツ」、つまり「人が自由に生きるための知恵」を意味していました。

古代の学問には、文法、修辞、論理、算術、幾何、天文学、音楽という七つの柱がありました。それらは、言葉を使って考えること、世界の法則を見出すこと、人間らしく生きる術を学ぶこと。

アートはもともと「飾る」ものではなく、「生きる力」そのものだったのです。

デッサンとは、「手で考える」ということです。

指先が迷いながら紙をなぞるとき、頭の中で固まっていた景色が少しずつ形を変えていきます。

描くことは、思考を整理する行為であり、同時に心をほぐす行為でもあります。

まだ見ぬ未来を旅する前に、行き先を地図に記してみるようなもの。

筆を握ると、自分の感覚がゆっくりと動きだします。

「こんなふうに見えるんだ」「こんな気持ちになるんだ」と気づくたびに、

世界の見え方が少しずつ変わっていく。

それは上手い下手の問題ではなく、自分の中にまだ動く感受性があることの証拠です。

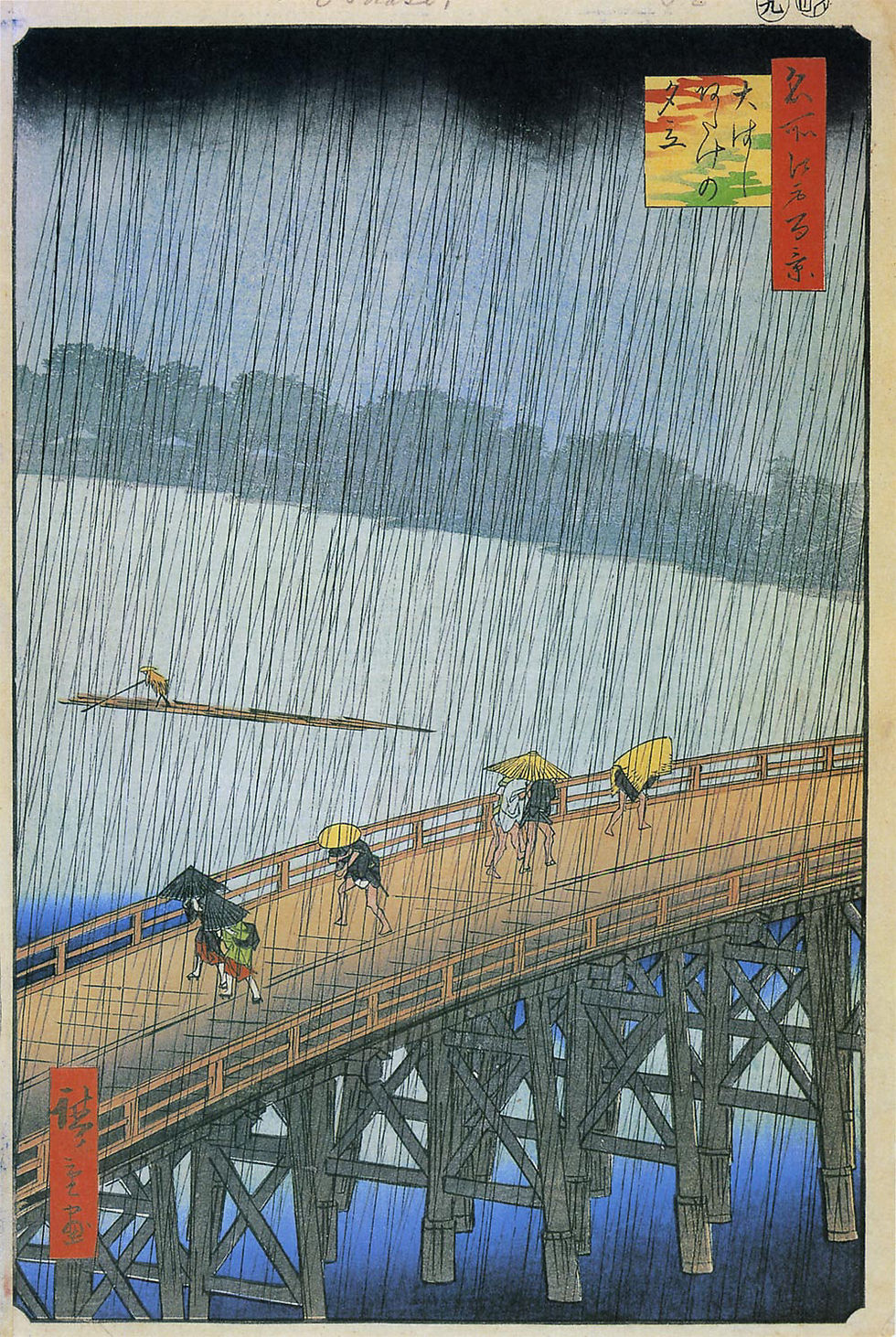

かつて広重は、雨を一本の線で描きました。

線によって風情を表せると誰も思っていなかった時代に、彼は「見えない雨」を見せたのです。

時間の流れを描いた宗達や若冲、波のうねりを刻んだ北斎たちもまた、形の奥に潜む“時間”を描こうとした人たちでした。

彼らの仕事は、壮大な夢や理想を掴むよりも、今そこにある感覚──心のわずかな動きを形にすることに近い。

夢とは、未来の大きな結果ではなく、今この瞬間に立ち上がる「やってみたい」という衝動のことなのかもしれません。

「夢が見つからない」「自分には才能がない」と思うとき、無理に“何者か”を目指す必要はありません。

ただ、何かを見て感じたときに、手を動かしてみる。描く、書く、切る、貼る、歌う──そのどれもが「生きる練習」になります。

デッサンをすることは、世界ともう一度つながる方法です。

線を一本引いた瞬間に、「あ、自分はここにいる」と感じる。

その感覚が自己肯定の始まりになる。

夢を持つことができませんか?

その問いは、未来をあきらめかけた人に向けたものではなく、すでに何かを感じ始めているあなたへのささやきです。

夢は見つけるものではなく、育てるもの。

線を引くように、言葉を置くように、昨日より少し丁寧に世界を見つめるだけで、あなたの中に眠っていたアートが、静かに目を覚まします。

コメント