アートシンキング 日本の美意識 ― 心という旅路

- 聖二 文田

- 2025年9月23日

- 読了時間: 4分

更新日:2025年12月8日

夜明け前の静けさの中、一筋の風が障子を震わせる。見えぬはずの風が、確かにそこに在ることを、耳と肌が告げている。日本人は遥か昔から、その“見えぬもの”を見える姿へと姿を変えてきた。

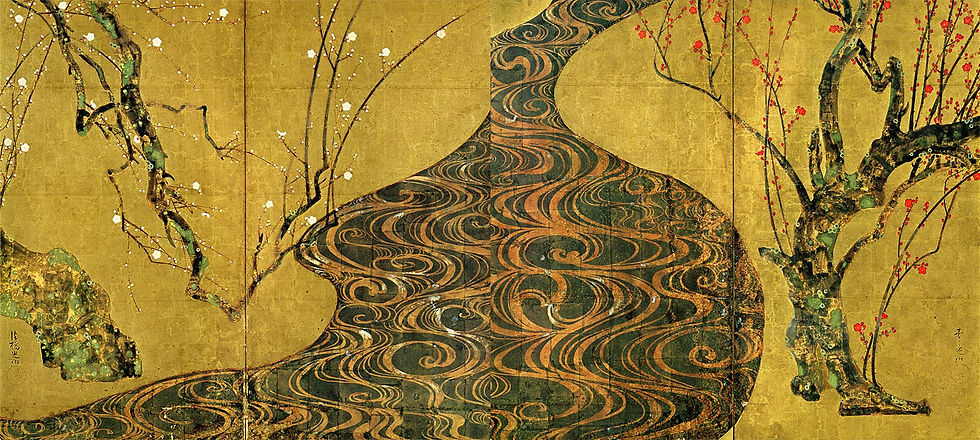

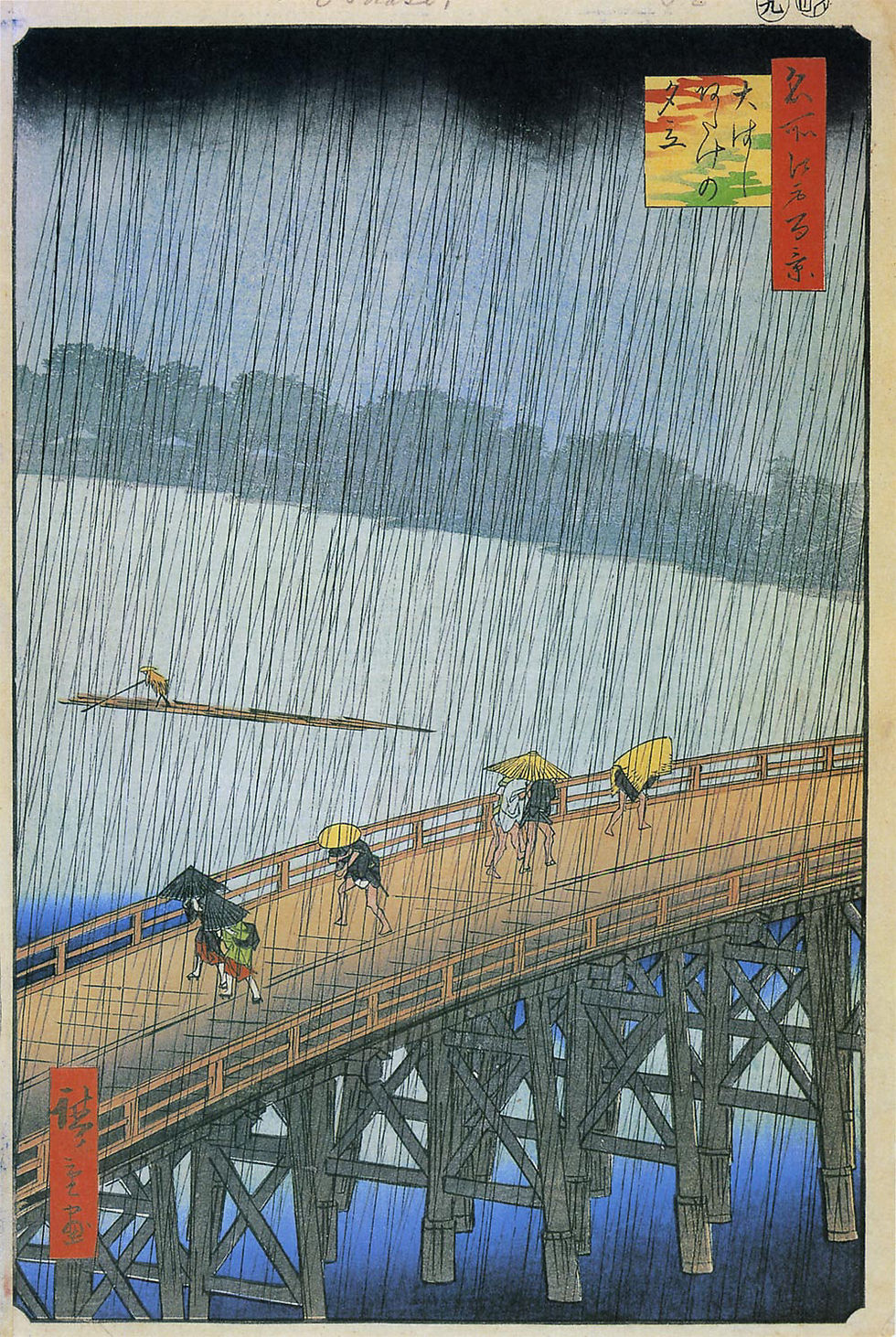

季節のうつろいを一句の俳句に凝縮し、移ろう市井の営みを浮世絵に刻んだ。可視化とは技術ではない。それは、心にひそむ感覚を他者へと手渡すための祈りであった。

「観察」とは、ただ見つめるだけでは足りない。よく観て、深く察し、気づき、気遣うこと。そこに芽生える心眼こそ、日本美術の始まりだった。

山も川も草花も、時には石の一つさえも魂を宿していると信じられた。人が自然を観るとき、自然もまた人を観返す――その感覚が、東洋的な「一円相」の美意識を形づくった。

対照的に、西洋人の筆は「忠実に写す」ことから始まった。光と影を制御し、遠近法を駆使して、見えるものを確実に画布へ移す。それは理性の探究だった。

しかし日本人は、感じ取る心を優先した。描かぬ空白――余白に無限の宇宙を宿らせ、満ちることを避け、不完全のうちに美を見出した。足りなさにこそ豊かさを読む、その逆説の美学が日本を特徴づけたのである。

働くことに関しても、この精神は息づいている。フランス語の「travail」が「苦痛」を語るのに対し、日本の職人の仕事には歓びと奉仕があった。木を削る音に、布を染める色に、四季の手ざわりを託した。

歌舞伎の名優・坂東玉三郎は「お客様に、生きていてよかったと思っていただくこと」と語り、落語家・談志は「型を破るにはまず型が要る」と喝破した。そこに潜むのは「生計」ではなく、人の魂を灯す芸の道だった。

美とは完成の瞬間に宿るものではない。「もっと良くしたい」という過程の中で、成長とともに息づいていく。新たな作品を作り続ける者が老いてなお輝くのは、進むことこそが生きる歓びだからだ。

名画をひと目見るだけで、人の脳は震える。その美を写し取りたいという欲望が、感覚を鋭くし、美意識を高める。やがて日常の景色そのものが輝き出す。日暮れの空、雨に濡れる紫陽花、子供の笑い声――一つひとつに「美」があふれ、感動が積み重なり、人生は豊かさを増していく。

思えば、歴史に名を刻む画家たちも、特別な教育を受けた人ばかりではなかった。

牧師であったゴッホ、株の仲買人であったゴーギャン、税務官のルソー。

彼らを名作へ導いたのは、ただひとつ「伝えたい」という情熱だった。その炎は、遅咲きであろうと必ず世界を照らす力となる。

だからこそ、私たちも忘れてはならない。美は遠くの誰かの手の内だけにあるのではなく、自分の気づきの中に芽生えるということを。

見えない風を感じ、一枚の葉に驚き、余白に宇宙を見るとき――その瞬間こそが、美を生きる旅の始まりなのだ。

だからこそ、私たちは美をただ鑑賞するだけでなく、日々の生活に積極的に取り入れていかねばならない。

美は遠く離れた芸術家の手の中にだけ宿るものではない。目の前の景色に心を澄まし、身近な自然や日常の光景に意識を集中させることで、誰もが美の発見者となれる。

今すぐできる第一歩は、毎日の中で「観察ノート」をつけることだ。歩いた道、触れた植物、見かけた人々の表情、そしてわずかな感動や疑問を言葉や絵で記録しよう。教室や職場でも、じっくりと対象を見つめ、そこから何を感じ、どんな問いが浮かんだかを共有する習慣を持つことが効果的だ。

さらに重要なのは、「美しい」と感じる感覚を磨き続けること。

名画や伝統工芸に触れる時間を持ち、美の「余白」に思いを馳せること。

それは感受性を高め、創造的思考を促す。こうした経験を通じて、観察力、思考力、表現力が鍛えられ、やがて仕事や人間関係にも豊かな彩りが生まれる。

コメント